お悩みポイント!

酢納豆は、納豆に酢を加えた手軽で健康志向の強い食べ方です。

酢納豆のデメリットとして、胃に刺激を与える場合がある、味や匂いが苦手な人が多いことがあります。

そのため、胃腸が弱い方、発酵食品の風味が苦手な方には、酢納豆はおすすめできません。

また、酢納豆のメリットとして、腸内環境の改善、血圧のコントロールが期待できます。

今回は、酢納豆のデメリットを中心にメリットも調査。

おすすめする人・しない人、注意点など、安心して次の行動に移るためのさまざまな情報をお伝えしていきます。

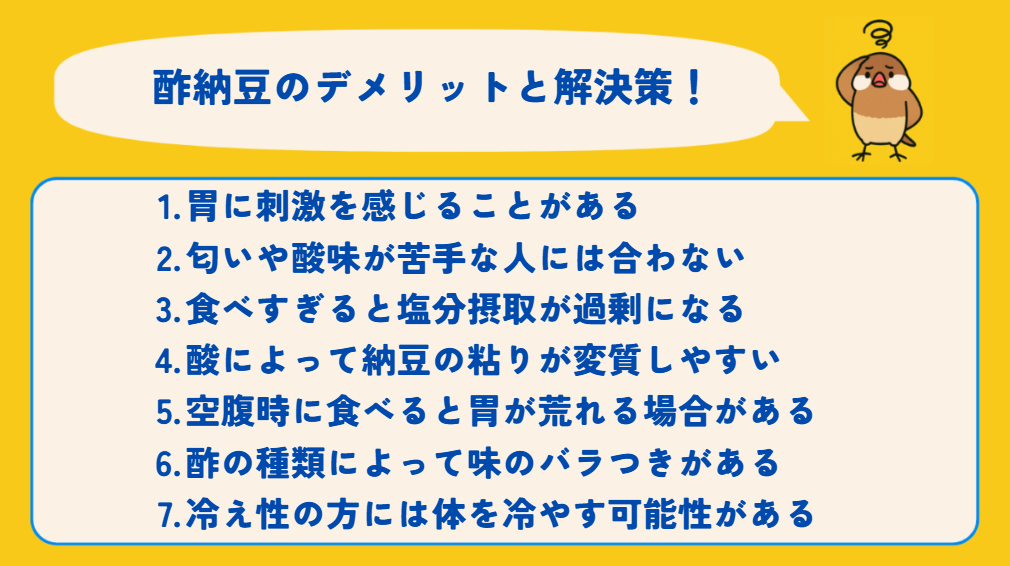

- 酢納豆の代表的なデメリットとその解決策

- 酢納豆の健康メリットと期待できる効果

- 酢納豆が合う人・合わない人の特徴

- 酢納豆を安全に取り入れるための注意点

- 酢納豆初心者向けのお得な情報や商品選びのコツ

酢納豆の7つのデメリットと解決策!

早速、酢納豆について、デメリットと解決策を紹介します。

胃に刺激を感じることがある

酢納豆は健康に良いとされますが、酸味の強い酢を大量に使うと、空腹時や胃腸が弱い人にとっては刺激が強すぎることがあります。

酢に含まれる酢酸やクエン酸は胃酸の分泌を促す作用があるため、食べ方によっては胃もたれやムカつきを感じることがあるかもしれません。

特に朝食時など、空腹の状態で酢納豆を食べると刺激がダイレクトに届くため、違和感を抱く方も少なくありません。

健康のために取り入れても、体調や食べるタイミングによって逆効果になってしまう可能性があるため、慎重に取り入れる必要があります。

酢納豆の酸味と胃への刺激に関する補足

- 酢酸やクエン酸は「刺激性のある有機酸」

酢に含まれる酢酸やクエン酸は、化学的には酸性の性質を持っていて、少量でも口や胃に刺激を与えやすい成分です。 - 胃の働きを活性化させる側面がある

これらの酸は、胃酸の分泌を促したり、胃の動きを活発にすることがあり、体質によっては「胃が活発になりすぎる」こともあります。 - 空腹時は胃が無防備になりがち

胃の中に何も入っていないときに強い酸が加わると、胃粘膜が直接刺激を受けるため、ムカムカしたり違和感を覚える人もいます。 - 酢の種類や濃度によって感じ方が変わる

穀物酢や純粋な酢酸は酸味が鋭いため、黒酢やリンゴ酢などのまろやかな酢よりも胃への刺激が強くなる場合があります。 - 一度の摂取量が多いと負担になりやすい

酢自体は食品として広く使われていますが、まとめてたくさん摂ると胃にとっては負担が大きくなることもあるので注意が必要です。

解決策はある?

酢納豆の胃への刺激を避けるには、まず酢の使用量を控えめにすることが大切です。

酢に含まれる酢酸やクエン酸は、胃の働きを活性化する一方で、空腹時や体質によっては刺激になることもあります。

特に胃が敏感な方は、まずは様子を見ながら調整するのが安心です。

また、食前ではなく、食事中や食後に摂ることで胃酸の分泌による刺激を緩和することができます。

黒酢や米酢など、まろやかな酢を選ぶのも効果的です。

さらに、納豆に他の食材(例:卵やオクラなど)を加えることで酸味を和らげ、刺激を感じにくくすることもできます。

自分の体に合った取り入れ方を見つけることが、長く健康習慣を続けるコツです。

酢の種類で刺激をやわらげる工夫【おすすめ5選】

- 黒酢:まろやか&ほんのり甘い

- リンゴ酢:フルーティーで自然な甘さ

- バルサミコ酢:コクと甘み、酸味はやさしめ

- 米酢:クセが少なく、料理に万能

- はちみつ入り調味酢:酸味が丸くやさしい

酢の酸味をやわらげる食材【おすすめ5選】

- 卵(卵黄):まろやかさをプラス

- オクラ:ネバネバで酸味を包み込む

- 芋(やまいも・長芋):とろみで酸味をやわらげる

- しらす・めんじゃこ:塩気と旨味で酸味を調整

- かつおぶし:香りと旨味で酸味をまろやかに

以上から酢納豆は、

- 胃に刺激が強くなりやすいことがある

- 酢の量を調整すれば刺激を和らげられる

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン酢納豆を朝ごはんに食べたら、なんだか胃がムカムカする気がして……大丈夫なのかな?

シナモン

シナモン酢納豆は空腹時に摂ると胃酸の分泌を促すことがあり、刺激を感じることがあります。酢の量を控えるか、食事中・食後に摂ることで緩和されるでしょう。

匂いや酸味が苦手な人には合わない

酢納豆は、納豆独特の香りに酢の酸味が加わることで、より風味が強く感じられる食品です。

健康効果が注目されていても、納豆の匂いが苦手な方や、酢のツンとした酸味に敏感な方にとっては、どうしても口に合わないと感じることがあるかもしれません。

また、酢の種類や量によっても風味の印象は大きく変わり、特に初めて酢納豆を食べる方にとっては抵抗感を覚える要因となります。

健康のために無理をして摂ることがストレスになると、長続きしにくく、逆に習慣化を妨げてしまうこともあるのです。

酢納豆の風味が強く感じられる理由

| 理由 | 特徴 |

|---|---|

| 納豆の発酵臭 | アンモニア系やイソ吉草酸による独特の匂い。温度が高いほど強まる。 |

| 酢の揮発性 | 酢酸は気化しやすく、混ぜたり温めると香りが立つ。 |

| 酸味の刺激 | 酢が嗅覚を刺激し、納豆の匂いも強く感じる。 |

| 匂いのベクトルが重なる | 納豆の匂いと酢の酸っぱさがぶつかり、互いを強調。 |

| 混ぜる行為 | 空気が混ざり香りが広がりやすくなる。 |

解決策はある?

風味が苦手な方には、まずまろやかな味わいの酢を選ぶのがおすすめです。

また、酢を混ぜるタイミングを工夫することで匂いの広がり方を抑えることもできます。

納豆にタレや薬味を先に加えてから酢を少量ずつ混ぜることで、風味の主張を和らげることができるでしょう。

さらに、冷蔵庫で少し置いておくことで酸味がまろやかになるという声もあります。

無理なく続けられるアレンジを試してみることが大切です。

酢納豆の風味をやわらげて調和させるコツ

- 香味野菜を加える

刻みねぎ・大葉・みょうがで香りをさわやかに整える。 - ごまやかつお節でまろやかに

香ばしさや旨味が酸味やにおいをやさしく包む。 - ねばねば食材を足す

オクラ・山芋で風味をなめらかにし、口当たりも良くなる。 - 味噌やしょうゆで下味をつける

先に味をなじませてから酢を加えると、酸味が突出しない。 - 器を工夫する

ガラスや陶器などを使うと、においが広がりにくい。

以上から酢納豆は、

- 風味が好みに合わないことがある

- 酢の種類や加え方で風味を調整できる

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン健康に良いって聞いたけど、酢納豆の匂いと酸っぱさがどうしても苦手で……どうすればいい?

シナモン

シナモン匂いや酸味が気になる場合は、黒酢やりんご酢など風味のやさしい酢を選び、混ぜ方や量を工夫することでぐっと食べやすくなります。

食べすぎると塩分摂取が過剰になる

酢納豆は納豆と酢を組み合わせたシンプルな料理ですが、実際にはタレやしょうゆなどの調味料を一緒に使うことが多く、気づかないうちに塩分摂取量が増えてしまう場合があります。

特に、納豆に付属しているタレや、市販の調味酢には意外と多くの塩分が含まれており、これにさらに酢や他の調味料を加えると、一食あたりの塩分が高くなってしまいます。

健康目的で毎日酢納豆を食べている方ほど、調味料の使いすぎに注意が必要です。

塩分のとりすぎは高血圧などのリスクにもつながるため、日常的にバランスを意識した調理を心がけることが大切です。

酢と調味料の塩分量

| 項目 | 塩分量(目安) | 特徴や注意点 |

|---|---|---|

| 納豆1パック付属タレ | 約0.5g〜1.0g | 小量でも意外に高め。 使わないか、半量にすると安心。 |

| しょうゆ(小さじ1) | 約0.9g | 少しの量で塩分が上がる。 代わりに減塩しょうゆも可。 |

| 穀物酢・米酢(大さじ1) | ほぼ0g | 塩分ほぼゼロ。 風味だけを足すならこちらが最適。 |

| 調味酢(すし酢など) | 約0.3〜0.5g/大さじ1 | 酢の一種でも塩分が加わっている。 使いすぎ注意。 |

「酢」と一口に言っても、純粋な酢(米酢・穀物酢など)と、調味酢(すし酢・三杯酢など)では塩分量が異なります。

ヘルシーに取り入れたい場合は、無添加・無塩の酢を選ぶことが基本です。

また、調味料は「かける」のではなく「混ぜる」ことで、少量でも満足感を得やすくなります。

塩分摂取量(目安と注意点)

- 成人の目安:男性7.5g未満/女性6.5g未満(1日)

- 納豆のタレやしょうゆで 1食1g以上の塩分 になることも

- 工夫ポイント:タレは半量、減塩タイプを選ぶ

- 塩分過多は血圧や腎臓に負担 → 控えめを意識

解決策はある?

塩分を控えるためには、まず納豆に付属のタレを半量にしたり、使わないようにする工夫が有効です。

代わりに、ポン酢や出汁酢など塩分が比較的控えめな調味料を使うと、風味を楽しみつつ塩分を抑えることができます。

また、酢だけで味付けするという選択肢もあり、黒酢やりんご酢など風味豊かな酢なら、タレを使わなくても十分においしく食べられることがあります。

さらに、ほかの減塩食品と組み合わせて食べることで、全体の塩分バランスをとることもできます。

毎日の習慣だからこそ、ちょっとした工夫で負担を軽くすることが可能です。

以上から酢納豆は、

- 調味料の使用量で塩分が増える場合がある

- タレや酢を工夫すれば塩分を抑えられる

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン酢納豆って健康にいいと思って毎日食べてたけど、塩分ってそんなに多いの?心配になってきた……!

シナモン

シナモン納豆のタレや調味料の量によっては塩分が増えることがあります。控えめな味付けや減塩の工夫で、無理なく続けられますよ。

酸によって納豆の粘りが変質しやすい

酢納豆は酢を加えることで独自の風味が生まれますが、その一方で納豆の粘りが弱くなるという特徴があります。

これは、納豆特有のネバネバ成分が酢の酸に反応しやすく、混ぜることで物理的にも化学的にも粘りが崩れやすくなるためです。

納豆の粘りが少なくなると、独特の食感や満足感に欠けると感じる方もいます。

また、見た目や舌触りが変化することで、「本来の納豆の良さが損なわれている」と感じる人もいるでしょう。

とくに納豆好きな人にとっては、この変化が気になるポイントになる可能性があります。

納豆の粘りが弱くなる仕組み

納豆のネバネバ成分は「ポリグルタミン酸」というアミノ酸の一種です。

ポリグルタミン酸は、グルタミン酸がたくさんつながった天然のアミノ酸で、水分を抱え込む性質があり、保湿性や粘りを生み出す働きをします。

酢の酸(pH3前後)はこれに作用し、粘りが分解しやすくなります。

たとえば、納豆に小さじ1(約5ml)の酢を加えてよく混ぜると、粘りが半分以下に感じられることもあります。

酸の強さと混ぜる力が合わさることで、独特の食感が変化するのです。

解決策はある?

納豆の粘りを維持したい場合には、酢を加えるタイミングに工夫をするのがおすすめです。

また、酢を少量ずつ加えることで、酸による分解の影響を和らげることもできます。

粘りの強さは食感や味わいにも関わるため、自分の好みに合わせた混ぜ方を試してみるのもよいでしょう。

さらに、冷蔵庫で少し置いてから食べることで、全体の味や粘りが落ち着くという意見もあります。

工夫しだいで納豆らしさを残しつつ、酢のメリットを活かすことが可能です。

以上から酢納豆は、

- 酢の作用で納豆の粘りが減ることがある

- 酢を加えるタイミングで粘りを保てる

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン酢納豆にしたらネバネバ感がほとんどなくなって……これって普通?ちょっと損した気分……。

シナモン

シナモン酢の酸性によって納豆の粘りが弱まることがあります。先に納豆を混ぜてから酢を加えると、粘りが保たれやすくなりますよ。

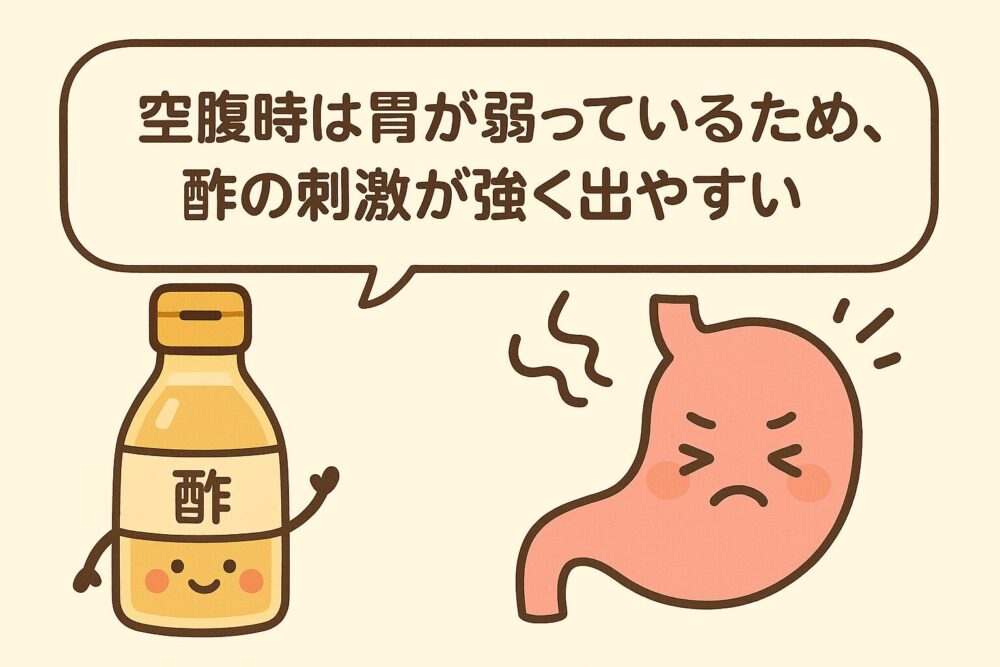

空腹時に食べると胃が荒れる場合がある

酢納豆は栄養価が高く、手軽に取り入れられる健康食品ですが、食べるタイミングによっては思わぬ不調を招くことがあります。

特に注意が必要なのが、空腹時に摂る場合です。

酢に含まれる酢酸やクエン酸は、空腹の胃に直接届くと刺激となり、胃の粘膜を荒らす可能性があります。

胃が弱い方や、普段から胃もたれしやすい方にとっては、食後の胃の不快感やムカムカとした感覚につながることもあります。

朝食代わりに酢納豆を単品で摂るような習慣は、体にとってやや強すぎる刺激となる場合もあるため、自分の体調と相談しながらタイミングを見極めることが大切です。

解決策はある?

空腹時の胃への刺激を抑えるには、酢納豆を単品で食べるのではなく、他の食材と一緒に取り入れるのが効果的です。

たとえば、温かいごはんや具だくさんの味噌汁などと組み合わせて摂ることで、胃の粘膜を保護しながら栄養を取り入れることができます。

また、酢の量を控えめにしたり、まろやかな酢を選ぶことで、刺激を緩和することも可能です。

朝食に摂る場合は、納豆に卵やオクラなどを加えて栄養のバランスを整えると、胃にも優しい食事になります。

無理なく続けられる工夫を取り入れることで、体にやさしい健康習慣が築けます。

酢納豆と相性の良い、おすすめの食べ合わせ

- 温かいごはん

刺激をやわらげ食べやすい。 - 味噌汁(具だくさん)

栄養バランス◎ 酸味も中和。 - 卵かけごはん+酢納豆

まろやかになり胃にもやさしい。 - オクラ・山芋などネバネバ食材

粘膜を守り、負担が少ない。 - 和食のおかず(焼き魚・卵焼き)

塩分バランスをとりやすい。

以上から酢納豆は、

- 空腹時の摂取で胃に負担がかかることがある

- ほかの食材と一緒に食べれば胃にやさしい

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン最近ダイエットのつもりで酢納豆だけを食べてるんだけど、どうも胃の調子が悪くなってきて……やめた方がいいの?

シナモン

シナモン酢納豆を単品で空腹時に食べると、胃を刺激してしまう場合があります。主食や副菜と組み合わせることで、胃への負担を抑えられますよ。

酢の種類によって味のバラつきがある

酢納豆は組み合わせる酢の種類によって味の印象が大きく変わるのが特徴です。

たとえば黒酢を使えばコクが出ますが、米酢や穀物酢では酸味が前面に出る傾向があります。

りんご酢のようにフルーティーな香りをもつ酢は好みが分かれやすく、納豆との相性が合わないと感じる方もいます。

また、メーカーごとに酢の風味や濃さが異なるため、同じレシピでも味にブレが出やすいこともあります。

こうした味のばらつきによって「昨日と味が違う」「おいしく感じない」といった違和感が生まれると、継続的に食べる意欲が下がってしまうことにもつながりかねません。

解決策はある?

味のばらつきを抑えるには、まず複数の酢を試して、自分にとって食べやすい風味の酢を見つけることが大切です。

クセの少ない米酢や、酸味のまろやかな黒酢などは比較的納豆と相性がよく、多くの人にとって食べやすい傾向があります。

慣れてきたら、りんご酢やバルサミコ酢などを少量使って風味に変化を加えるのもひとつの方法です。

また、同じ酢を継続して使うことで味の安定感が生まれ、毎日の習慣としても続けやすくなります。

以上から酢納豆は、

- 酢の種類で味が変わることがある

- 好みに合う酢を選べば味が安定する

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン酢納豆を作るたびに味がバラバラで……昨日と全然違う感じがするんだけど、使う酢のせいかな?

シナモン

シナモン酢の種類によって風味や酸味が大きく異なるため、味が変わる原因になります。自分に合った酢を見つけて安定させるのがおすすめです。

冷え性の方には体を冷やす可能性がある

酢は一般的に体を冷やす性質があるとされ、特に冷え性の方には注意が必要です。

酢納豆として酢を日常的に摂取することで、食後に手足が冷えたり、体全体の温まりにくさを感じる場合があります。

納豆そのものは栄養価が高く、体に良い影響をもたらす食品ですが、酢との組み合わせ方によっては、体温調整がうまくいかないと感じる方もいるかもしれません。

とくに寒い季節や、冷えに悩む女性にとっては「健康のために続けているはずなのに体がつらい」となる可能性もあるため、体調に合わせた工夫が求められます。

酢はなぜ体を冷やす性質があるのか

酢は東洋医学の考え方で「陰性食品」に分類され、体を冷やすとされています。

酢に含まれる酢酸やクエン酸には、血管を拡張させる作用があり、これによって体表面から熱が逃げやすくなるため、冷えを感じやすくなるのです。

とくに冷房の効いた環境や寒い時期、もともと冷え性の方などは、この影響を受けやすいといわれています。

栄養面では有益でも、体質によっては摂り方に注意が必要です。

酢の体を冷やすデメリット

- 手足の冷えが強まることも

酢に含まれる酢酸やクエン酸には血管を広げる作用があり、熱が逃げやすくなるため、冷え性の方は手足の冷えが強まることがあります。 - 胃腸の働きが鈍る可能性

冷えにより消化機能が一時的に低下することがあり、胃もたれやお腹の張りを感じやすくなる方もいます。 - 睡眠の質に影響することも

体が冷えるとリラックスしにくくなり、眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなるケースも見られます。 - 免疫力が一時的に下がる可能性

体温が下がると免疫細胞の働きが鈍くなり、一時的に風邪をひきやすくなることもあるといわれています。 - 月経トラブルの悪化に注意

女性の場合、体の冷えが月経痛や不調を強める要因になることがあり、酢の摂取で影響が出ることもあります。

解決策はある?

酢納豆を冷え性の方でも無理なく続けるには、温かい食材や飲み物と一緒に摂る工夫がおすすめです。

また、酢の量を控えめにして酸味をやわらげることで、冷感を感じにくくする効果も期待できます。

体の声を聞きながら、自分に合った食べ方を見つけていくことで、冷え性対策をしながら健康習慣を続けられるようになります。

酢納豆を冷え性の方でも無理なく続けるための工夫

- 温かいおかゆと一緒に

胃をやさしく温めて食べやすい。 - 生姜入りスープや吸い物

体を内側から温め、酸味もやわらぐ。 - 温めた豆乳やスープと一緒に

まろやかで胃にやさしい。 - ホット梅干し茶・白湯

体を温め、冷え対策に◎。 - 焼き野菜や温サラダ

体を冷やしにくく、栄養補給にも。

以上から酢納豆は、

- 酢の性質で体が冷えることがある

- 温かい食材を組み合わせると冷えにくい

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン最近なんだか体が冷えやすくて。酢納豆を毎日食べてるんだけど、それが関係してたりする?

シナモン

シナモン酢は体を冷やす性質があるため、冷えを感じやすくなる場合があります。温かい料理や飲み物と一緒に摂ると緩和できますよ。

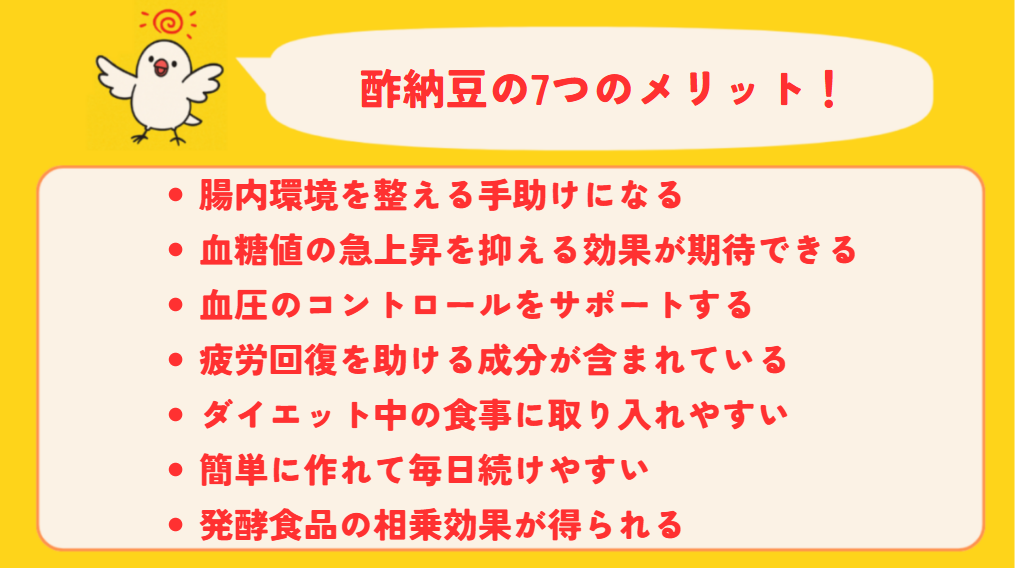

酢納豆の7つのメリット!

酢納豆のメリットも紹介していきます。

ハクブン

ハクブンデメリットを踏まえたうえでメリットも理解しておくと、冷静に行動できて失敗を減らすことができるわ。

腸内環境を整える手助けになる

酢納豆には、納豆由来の納豆菌と、酢に含まれる酢酸などの有機酸が含まれており、これらが腸内環境の改善に役立つとされています。

納豆菌は腸まで生きて届きやすく、腸内の善玉菌の活動をサポートする働きがあります。

また、酢に含まれる酢酸には腸の働きを促進する作用があり、便通の改善に役立つ可能性もあります。

発酵食品同士を組み合わせることで、それぞれの成分が補い合い、より効果的な腸活が期待できるのも酢納豆の魅力です。

毎日少量でも取り入れることで、体の内側から健康を支える習慣につながります。

納豆菌について

納豆菌は胃酸や熱に強く、生きたまま腸に届きます。

腸では善玉菌を助け、有用成分をつくりながら腸内環境を整えてくれる頼もしい存在です。

納豆菌が腸内環境に与える5つのメリット

- 胃酸に強く、生きて腸まで届く

納豆菌は芽胞という構造を持ち、胃酸や熱に耐えるため、生きたまま腸に届きやすいとされています。 - 善玉菌を増やし、悪玉菌を抑制

腸内で善玉菌の活動を助け、悪玉菌の増殖を抑えることで、腸内環境のバランスを整える働きがあります。 - 整腸作用で便通をサポート

腸内での発酵を進め、便通を促進する整腸作用があり、便秘や下痢の予防に役立ちます。 - 腸内で有用成分を生成

ナットウキナーゼやビタミンK2など、健康維持に役立つ成分を腸内で生成することが知られています。 - 腸内フローラのバランスを維持

善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスを整えることで、免疫力の向上や健康維持に寄与します。

酢酸について

酢酸は酢の主成分で、食酢には約4〜5%含まれています。

酸味のもとになるだけでなく、腸のぜん動運動を促して便通をサポートし、胃酸の分泌を助けて消化をやさしくサポートします。

刺激が穏やかで日常的に使いやすいのも大きな特徴です。

酢酸が腸に与える5つのメリット

- 腸のぜん動運動を活発にする

酢酸は腸の筋肉をやさしく刺激して、排便を促す「ぜん動運動」を助ける働きがあります。 - 腸内のpHを整え、善玉菌をサポート

酢酸は腸内を弱酸性に保ち、ビフィズス菌など善玉菌がすみやすい環境づくりに貢献します。 - 悪玉菌の増殖を抑える効果も

酢酸の酸性環境は悪玉菌が増えにくくなるため、腸内のバランスを整えるのに役立ちます。 - 腸内の発酵活動を助ける

酢酸は腸内細菌の発酵活動を促し、短鎖脂肪酸の産生を助けることで腸内の健康を支えます。 - 便の水分バランスを整える作用も

腸内の水分量を適切に保つ助けとなり、便が硬くなりすぎるのを防ぎ、自然なお通じを促します。

ハクブン

ハクブンなんだか最近お腹の調子が良くて……酢納豆を続けてるおかげかも!発酵食品ってすごいのね。

血糖値の急上昇を抑える効果が期待できる

酢納豆に含まれる酢酸は、食後の血糖値の急上昇を緩やかにする効果があるといわれています。

食事と一緒に酢を摂ることで、小腸での糖の吸収がゆるやかになり、血糖値の上昇を抑えやすくなるとされています。

これにより、食後に眠気を感じにくくなったり、血糖値の乱高下による疲労感を防ぐことにもつながる場合があります。

納豆にも食物繊維やたんぱく質が含まれており、これらと一緒に摂ることで、さらに血糖値の安定に役立つと考えられています。

血糖コントロールが気になる方にとって、手軽に取り入れられるのが酢納豆の魅力です。

ハクブン

ハクブン最近ごはんのあとでもだるくならない気がして……酢納豆って、血糖値にもいいのかな?

血圧のコントロールをサポートする

酢納豆に使われる酢には、酢酸やクエン酸などの成分が含まれており、これらは血管を拡張させて血流を良くする働きがあると考えられています。

その結果として、血圧の上昇をゆるやかにしたり、安定させることにつながる可能性があるとされています。

また、納豆に含まれるナットウキナーゼという酵素にも血流改善の作用があるといわれており、酢と納豆の組み合わせは血管ケアの面でも相性が良いと言えるでしょう。

もちろん食事全体のバランスが前提ですが、日々の食生活に少しずつ取り入れていくことで、無理なく血圧対策をサポートできるのが酢納豆の良さです。

酢酸・クエン酸と血流の働きについて

酢酸やクエン酸は血管の内側に働きかけ、血流を改善する作用があると考えられています。

血管がゆるみ血の巡りが良くなることで、手足の冷えや血行不足のサポートになる可能性があります。

ナットウキナーゼについて

ナットウキナーゼは納豆菌が作る酵素で、血栓の成分を溶かす働きがあるとされています。

1日の目安は2,000~4,000FUで、サプリからも補えます。

特に夜に摂ると良いといわれ、血流を整えたい方や生活習慣が気になる方の健康サポートに役立ちます。

ただし熱に弱いため、加熱せずそのまま食べるのが望ましいです。

ナットウキナーゼのメリット

- 血栓の溶解をサポート

ナットウキナーゼは、血栓の主成分フィブリンを分解する働きがあるとされ、血管のつまりを予防する手助けになります。 - 血流の巡りを整える

血液の流れが良くなることで、手足の冷えや肩こりなど、血行不良による不調の軽減に役立つと期待されています。 - 高血圧対策のサポート

ナットウキナーゼには、血圧を安定させる一因とされる作用があり、健康的な血圧管理に関心のある方に注目されています。 - 動脈硬化のリスク軽減に寄与

血液がサラサラになることで、動脈硬化の進行をゆるやかにし、将来的な心筋梗塞や脳梗塞のリスクを抑える可能性もあります。 - 体内の老廃物の流れをサポート

血流改善によって、老廃物の排出もスムーズに行われやすくなり、体の内側からすっきり感をサポートします。

※ナットウキナーゼは健康維持を助ける酵素として注目されていますが、現在治療中の方やお薬を服用中の方は、念のため医師や薬剤師にご相談のうえ取り入れてください。

ハクブン

ハクブン健康診断が気になって酢納豆を始めたんだけど、血圧対策にもいいなんてちょっと安心しちゃった!

疲労回復を助ける成分が含まれている

酢納豆に使われる酢には、クエン酸という成分が含まれています。

クエン酸は体内でエネルギーを効率よく生み出すために必要な「クエン酸回路」という代謝経路に関与し、疲労物質といわれる乳酸の蓄積を抑える働きがあるとされています。

これにより、運動後や仕事終わりの体のだるさを軽減する効果が期待できます。

さらに、納豆にはたんぱく質やビタミンB群などの栄養も含まれており、体力を維持するうえでも優れた食品です。

酢と納豆を一緒に摂ることで、エネルギー代謝と栄養補給の両方をサポートし、日々の疲れをやわらげる手助けになります。

クエン酸について

クエン酸はレモンや酢に含まれる酸味成分で、体のエネルギーを生み出す大切な回路(クエン酸回路)のスタート地点になる物質です。

この回路がしっかり働くことで、糖や脂肪を効率よくエネルギーに変えて、体を元気に動かせます。

また、疲れのもとになる乳酸をためにくくする働きもあるといわれており、持久力の維持や運動後の回復を助ける栄養素として注目されています。

クエン酸のメリット

- 疲れにくい体をサポート

クエン酸はエネルギーを効率よくつくる働きがあり、体に疲れがたまりにくくなるとされています。 - 乳酸の蓄積を抑える

運動やストレスでたまる「乳酸」を分解するサイクルを助け、筋肉の疲れやだるさをやわらげてくれます。 - 血流をスムーズにする作用

クエン酸には、血液中のカルシウムの沈着を防ぐ働きがあり、血流の巡りをサポートするともいわれています。 - ミネラルの吸収を助ける

鉄やカルシウムなどのミネラルとくっついて吸収されやすくする働きがあり、栄養バランスの改善にも役立ちます。 - 尿を弱アルカリ性に保つ

クエン酸をとることで尿のpHが整いやすくなり、尿路結石の予防に良い影響を与えることもあります。

ハクブン

ハクブン最近バテ気味だったけど、酢納豆を食べるとなんだか元気が戻ってくる気がするのよね!

ダイエット中の食事に取り入れやすい

酢納豆は、納豆と酢というシンプルな材料で構成されており、比較的カロリーが低く、ダイエット中でも取り入れやすい一品です。

納豆にはたんぱく質や食物繊維が豊富に含まれているため、腹持ちが良く、満足感を得やすいのも魅力のひとつです。

また、酢に含まれる酢酸には脂肪の蓄積を抑える働きがあるとされ、食事全体のバランスを見ながら取り入れることで、無理なく体型管理をサポートしてくれます。

調理も不要で手軽に用意できるため、忙しい日や食事量をコントロールしたいときにも重宝します。

ダイエットを継続するための味方になってくれる存在です。

ハクブン

ハクブンカロリーを気にしてる私でも、酢納豆なら罪悪感なく続けられるのがうれしいのよね!

簡単に作れて毎日続けやすい

酢納豆は材料も工程もシンプルで、毎日の生活に無理なく取り入れやすいのが大きな魅力です。

納豆に酢を加えて混ぜるだけなので、忙しい朝や疲れて帰宅した夜でもすぐに用意できます。

火を使う必要がないため、料理が苦手な方や一人暮らしの方でも続けやすいのがポイントです。

また、好みに応じて卵や薬味を加えるだけで、飽きずにアレンジできるのも利点のひとつです。

継続することが健康維持には重要ですが、酢納豆ならその「続けるハードル」がとても低く、毎日の習慣として自然に定着しやすいのが強みです。

ハクブン

ハクブン混ぜるだけだからズボラな私でも続いてるの!毎日食べるのが全然苦じゃないのよ。

発酵食品の相乗効果が得られる

酢納豆は、発酵食品である納豆と、同じく発酵の過程を経て作られる酢を組み合わせた一品です。

この2つを一緒に摂ることで、それぞれの健康成分が相乗的に作用し、体にうれしい効果をもたらすとされています。

たとえば納豆に含まれるナットウキナーゼやビタミンK2、酢に含まれる酢酸やクエン酸など、異なる栄養成分が同時に働くことで、腸内環境のサポートや代謝の促進など、より多角的な健康効果が期待できるのです。

また、発酵食品同士であることから、食べ合わせの相性もよく、無理なく食生活に取り入れられるのがポイントです。

発酵食品の相乗効果で得られる5つのメリット

- 腸内環境が整いやすい

善玉菌の働きが活発になり、お通じや腸内バランスのサポートになる。 - 栄養を効率よく吸収できる

酢の成分がミネラル吸収を助け、納豆の栄養を無駄なく取り入れやすい。 - 疲れにくい体づくりを助ける

クエン酸と納豆の栄養が組み合わさり、エネルギー代謝を助けて疲労回復をサポート。 - 血流がスムーズになる

ナットウキナーゼと酢の働きで血液の流れを整え、めぐりの良い体を目指せる。 - 毎日続けやすい

食事に取り入れやすく、無理なく習慣化できるので健康維持につながる。

ハクブン

ハクブン発酵食品って一緒にとるともっと良いって聞いてたけど、酢納豆ってまさにそれだったのね!

ここまで、デメリットとメリットの紹介をしてきました。

シナモン

シナモン人によってはデメリットをメリットだと思う方もおられると思います。

あなたの感じたままのデメリットとメリットとして参考にしていただければ幸いです(^^

以下からは、おすすめする人とおすすめしない人を紹介していきます。

酢納豆をおすすめする人とおすすめしない人の特徴5選

酢納豆について、おすすめする人とおすすめしない人の特徴を5つずつ紹介します。

| おすすめする人の特徴 | おすすめしない人の特徴 |

|---|---|

| 腸内環境を整えたいと思っている人 | 胃腸が弱く酸味に敏感な人 |

| 食後の血糖値が気になる人 | 納豆や酢の匂いに強い苦手意識がある人 |

| 忙しくて手軽に健康を意識したい人 | 塩分制限を厳格に行っている人 |

| ダイエット中の食事を工夫したい人 | 味や食感の変化にストレスを感じやすい人 |

| 発酵食品を日常的に摂りたい人 | 食事管理に医師の指導が必要な人 |

- 酢納豆は、納豆に酢を加えることでさっぱりとした味わいになり、発酵食品を手軽に楽しめる一品です。

腸内環境を意識する人や、食後の血糖値が気になる人、忙しい中でも健康を取り入れたい人に向いています。

ダイエット中の工夫や、発酵食品を習慣にしたい方にもおすすめです。

- 一方で、酸味や匂いが苦手な人や胃腸が弱い人、塩分制限を厳格に行っている人には向きません。

自身の体質や生活習慣に合わせて取り入れることが大切です。

シナモン

シナモンその他、酢納豆には「使用する酢の種類や量によって酸味や塩分の摂取量が変わるため、体質や食生活に応じて調整しないと継続が難しくなる場合がある」という注意点があります。

以上のことを踏まえて検討しましょう!

酢納豆の初心者におすすめの食べ方やアレンジレシピを紹介!

そういう方は、まずは以下のことから始めてください。

- これから始めたい人のための「食べ方」

- これから始めたい人が簡単にできる「作り方」

- これから始めたい人が間違えないように「保管方法・保存方法」

- これから始めたい人がステップアップするための「アレンジ方法、アレンジレシピ」

- これから始めたい人が知ってお得な「便利な情報」、気を付けるべき「注意点」

これから始めたい人のための「食べ方」

酢納豆は、納豆にお酢を加えるだけのシンプルな食べ方ですが、より美味しく、体にやさしく続けるにはちょっとしたポイントがあります。

初めての方でも無理なく始められるように、基本の食べ方とコツをご紹介します。

- 1日1パック・小さじ1〜2杯が基本

- 納豆は1日1パック(約40~50g)が目安です。

- 酢は小さじ1~2杯(5~10ml)程度から始めましょう。

- 酢の量は味の好みに合わせて無理のない範囲で調整できます。

- 食べるタイミングは朝か夜がおすすめ

- 朝食時に食べると腸の動きが整いやすく、1日を元気に始められます。

- 夕食時に食べると、血糖値の上昇を緩やかにする働きも期待できます。

- 空腹時を避けて、何か他の食べ物と一緒に食べるのが理想的です。

- 混ぜる順番とタイミングにコツあり

- 納豆はまずよくかき混ぜてから酢を加えるのがポイントです。

- 最初によく混ぜて粘りを出すことで、酢の酸味がなじみやすくなります。

- 酢は最後に加え、軽く混ぜるだけにすると、香りが引き立ちます。

- お好みで加えるアレンジ食材も

- 酸味が気になるときは、卵・オクラ・山芋などを加えるとまろやかになります。

- 醤油を使う場合はごく少量にして、塩分を控えめにする工夫もおすすめです。

- 無理せず、毎日少しずつ続けましょう

- 最初は週に数回からでもOK。体調や好みに合わせて、習慣化を目指すのが大切です。

- 酢の種類(米酢、黒酢、リンゴ酢など)を変えて味の違いを楽しむのも一つの方法です。

これから始めたい人が簡単にできる「作り方」

酢納豆は、包丁や火を使わずにパパッと作れるのが魅力です。

料理が得意じゃない方や、忙しい朝でも手軽に取り入れられます。

作り方はとても簡単で、特別な準備はいりません。

| 材料 | 分量(1人分) |

| 納豆 | 1パック(約40~50g) |

| 酢 | 小さじ1~2(米酢・黒酢・リンゴ酢などお好みで) |

| 添付のタレ(または少量のしょうゆ) | 1袋分 or 小さじ1弱 |

| 刻みねぎ、卵黄、すりごま、のり、オクラなど | お好みで |

作り方

フィルムを外し、納豆を容器やお皿にあけましょう。

まずはタレやしょうゆを加えてから、しっかり30~50回ほど混ぜると、ふんわりして粘りが出ます。

米酢や黒酢、リンゴ酢など、まろやかでクセの少ない酢がおすすめ。

酸味が苦手な方は小さじ1から試しましょう。

酢を入れたら、あまり混ぜすぎずに軽く2~3回ほど。

香りが飛びにくく、風味が引き立ちます。

卵黄を落としたり、ネバネバ系のオクラ・山芋、刻みのりやごまなどを加えると食べやすさ&栄養バランスもアップ。

酢の量は毎日少しずつ調整しながらがコツ。

冷えが気になるときは、ごはんや味噌汁と一緒に食べるのがおすすめです。

これから始めたい人が間違えないように「保存方法」

酢納豆を日常に取り入れるには、材料の保存方法にも気を配ることが大切です。

納豆や酢はデリケートな発酵食品であり、冷蔵保存が基本です。

誤った保存方法は品質の劣化や風味の変化につながるので注意が必要です。

丁寧に扱って、毎日の健康習慣を気持ちよく続けていきましょう。

納豆の保存方法

- 未開封の納豆は、冷蔵庫(10℃以下)で保存

パック納豆は発酵が進みやすいため、常温放置はNG。必ず冷蔵庫に入れて保管してください。 - 開封後は、なるべく早めに食べるのが理想

一度開けたら空気や湿気で風味が変わりやすいため、その日のうちに食べ切るのがベストです。 - 残す場合は、ラップ+密閉容器でしっかり保存

ニオイ移りを防ぎ、乾燥や酸化を抑えるために、密閉できる容器を使うと安心です。

酢の保存方法

- 開封前は直射日光を避け、冷暗所に

日の当たらない涼しい場所なら常温でもOK。ただし湿気の多い場所は避けましょう。 - 開封後は、冷暗所または冷蔵庫で保管

酢は酸性で腐りにくいとはいえ、風味や香りを保つためには低温保存が◎です。 - キャップまわりは清潔に

使用後に垂れた酢が付着したままだと、カビや変質の原因になります。拭き取りを習慣に。

酢納豆を作り置きしてもいいの?

- 基本的に、酢を混ぜた納豆は作り置きに向いていません

酢の酸で納豆の風味や食感が変わってしまうため、食べる直前に混ぜるのが理想的です。 - どうしても作り置きする場合は、密閉して冷蔵し当日中に

なるべく早く食べ切り、無理な保存は避けましょう。

冷凍保存はできる?

- 納豆は冷凍保存が可能です

未開封の納豆は冷凍できます。発酵食品ですが、冷凍しても栄養や風味は大きく変わりません。 - 保存期間は約1カ月が目安

家庭の冷凍庫なら、1カ月程度を目安に食べ切るのがおすすめです。

長期間の保存は風味が落ちる場合があります。 - 食べるときは自然解凍が基本

冷凍した納豆は、冷蔵庫に半日ほど置いてゆっくり解凍すると、食感や粘り気が保ちやすいです。 - 解凍後は加熱せずそのまま食べられます

納豆菌は熱に弱いため、電子レンジなどでの加熱は控えましょう。

常温には長く置かず、解凍後すぐ食べるのが◎。 - 酢は冷凍に向いていません

酢は冷凍すると分離や風味の変化が起きやすいため、酢納豆を作ってから冷凍するのは避けるのが無難です。

これから始めたい人がステップアップするための「アレンジ方法、アレンジレシピ」

酢納豆の味に少し慣れてきたら、アレンジを加えてみましょう。

手軽な食材をプラスするだけで、食感や風味の変化が楽しめます。

毎日の食卓が少し楽しくなりますよ。

飽きずに続けるためのアレンジアイデア

- 青じそやかつお節:和風に仕上げてさっぱりと

香りのよい青じそやうま味のあるかつお節を添えると、ひと味違った爽やかさに。 - オクラ×酢納豆:ネバネバコンビで元気に

刻んだオクラを混ぜれば、食感も栄養もアップ。

夏場でもさらっと食べやすい一品に。 - 卵黄×黒酢:まろやかさが引き立つ一杯に

卵黄を落とすだけで、酢の酸味がやわらぎ、濃厚でまろやかな味わいになります。 - キムチ×米酢:酸味と辛味の絶妙バランス

発酵食品同士の組み合わせ。

ピリ辛のキムチが、納豆の風味とよく合います。 - ごはんにかけて納豆丼に:手軽で栄養も満足

温かいごはんにのせるだけ。

忙しい朝でもさっと作れて、しっかり食べられます。

ダイエット中の人におすすめのアレンジアイデア

- 豆腐×酢納豆:低カロリー&満腹感◎

冷奴にのせるだけで、さっぱり食べられる高たんぱくメニューに。

お腹にも優しい。 - 納豆サラダ風:野菜と一緒にボリュームアップ

レタスやきゅうりなどの生野菜に酢納豆をトッピング。

ノンオイルでヘルシー。 - しらたき炒め+酢納豆:糖質を抑えつつ満足感

軽く炒めたしらたきと和えると、食べごたえがありつつ低カロリーに仕上がります。 - 雑穀米×酢納豆:噛む回数で満腹感UP

白米より食物繊維の多い雑穀米とあわせれば、噛む回数も増えて食べ過ぎ防止に。 - ノンオイルツナ×酢納豆:たんぱく質をしっかり補給

ノンオイルのツナ缶と合わせると、手軽で栄養バランスの良い一品に。

体を温めたい人におすすめのアレンジアイデア

- 温かい玄米ごはん×酢納豆:自然な甘みでほっとする

消化のよい玄米と組み合わせて、胃に優しく体もぽかぽかに。 - おろし生姜+酢納豆:冷えに悩む日にぴったり

少量のおろし生姜を加えると、風味が引き立ち、内側から温まるような感覚に。 - 温泉卵×黒酢納豆:まろやかでほっとする味わい

温泉卵で酢の刺激が和らぎ、冷えた体にもやさしい一品になります。 - なめこの味噌汁+酢納豆:温×発酵の黄金コンビ

温かい味噌汁と一緒にとることで、体の内側からぽかぽかに。 - 焼き海苔や白ごまトッピング:香ばしさで食欲も◎

体を冷やしにくい和食素材をプラスして、味も香りも引き立てましょう。

具体的な酢納豆レシピ

酢と納豆を組み合わせた「酢納豆」の基本・アレンジを紹介。簡単・美味しく・体に嬉しいレシピが満載。

| レシピ名 | 材料例 | 特徴・効果 |

|---|---|---|

| 基本の酢納豆 | 納豆・米酢・醤油麹(またはタレ)・黒すりごま | フワフワ食感で美味。お酢が鉄分吸収をサポート。 |

| キムチ酢納豆 | 納豆・黒酢・醤油麹・キムチ・ごま油・刻み海苔 | 腸活に◎。発酵食品の組合せでさっぱり+コク深い味わい。 |

| サーモン酢納豆 | 納豆・サーモン・アボカド・米酢・醤油麹・オリーブオイル | 抗酸化作用が嬉しい美肌向けアレンジ。洋風にも合う。 |

便利情報&アレンジヒント

- ご飯はもちろん、うどん・パスタにのせてもOK

- 醤油麹の代わりに納豆タレや醤油でも代用可能

- わさびやネギ、しらす、玉ねぎなども好相性

- 黒酢はさっぱり系、米酢はまろやか系の味付けに

注意点・アドバイス

納豆のふわふわ感を出すためには、よく混ぜるのがコツ。

お酢は酸味が強すぎないよう、少量ずつ加えると続けやすくなります。

酢を先に加えて混ぜると、ふわっとした仕上がりに。

一方で、納豆を先に混ぜてから酢を加える方法もあり、味や口当たりが異なるため、好みに合わせて使い分けましょう。

これから始めたい人が知ってお得な「便利な情報」、気を付けるべき「注意点」

酢納豆は体にいい反面、食べ方や量を間違えると負担になることもあります。

長く続けるために、知っておいて損はない情報です。

便利な情報

- 調味酢入りの納豆商品もある

市販品の中には、あらかじめ酢が加えられた「調味納豆」もあります。

忙しい朝や手軽に試したいときに便利です。 - 酢の種類で味の印象が変わる

たとえば黒酢はまろやかでコクがあり、米酢はクセが少なくさっぱり。

自分に合った味を探すのも楽しみのひとつです。 - アレンジの幅が広く飽きにくい

卵、オクラ、ネギ、キムチなど、冷蔵庫の常備食材と合わせやすく、気分に合わせて味を変えられます。 - 酢納豆はそのままごはんにのせてOK

ごはんにかけるだけで立派なおかずになるため、料理が苦手な方にも続けやすいのが魅力です。 - 常温に少し置くと香りが和らぐことも

冷蔵庫から出したては香りが強く感じられることもありますが、少し置くとまろやかになることもあります。

注意点

- 空腹時に食べると胃に刺激を感じることがある

酢の酸味成分が、空腹の胃に届くと負担になる場合があります。

できれば他の食事と一緒に摂りましょう。 - 食べすぎに注意

体に良いとはいえ、1日あたり1パックを目安に。

摂りすぎると胃腸に負担をかける可能性があります。 - 酢は一気に入れず、少しずつ混ぜながら

酢を直接たっぷりかけるとむせたり味がきつくなることがあります。

少量ずつ加えて調整しましょう。 - 保存状態に気をつける

開封後の納豆は密閉して冷蔵、酢は冷暗所または冷蔵庫に保管を。

風味や品質の劣化を防げます。 - 加熱には注意が必要

ナットウキナーゼや酢の有効成分は高温に弱いため、加熱しすぎないように気をつけましょう。

酢納豆のおすすめ商品

記事作成にあたり、参考にした商品やおすすめの商品を紹介します。

酢納豆のデメリットやメリットで共感した方は参考にしてください。

ハクブン

ハクブン気になったら、ぜひ試してみてね。

ミツカン「純玄米黒酢」

国産玄米を100%使用したまろやかな黒酢です。

酢納豆の風味を引き立て、毎日の健康習慣に役立ちます。

旭松食品「フリーズドライ 小粒納豆」

フリーズドライ製法で作られた小粒納豆です。

保存性が高く、手軽に酢納豆を楽しめます。

ミツカン「純米酢」

日本産の米酢で、まろやかな酸味が特徴です。

酢納豆に加えると、優しい味わいになります。

和平フレイズ「なっとうの友」

納豆をふんわり混ぜるための専用スティックです。

初心者でも簡単に粘りを引き出せますよ。

iwaki「AGCテクノグラス 耐熱ガラスボウル」

広口で混ぜやすく、耐熱ガラス製だから酢や熱にも強く、酢納豆の準備やアレンジ調理にぴったり。

電子レンジも使用可能でお手入れも簡単です。

酢納豆に関連する質問

最後に、酢納豆について、よく検索されている関連する質問と回答を紹介します。

納豆に酢を加えても問題ありません。ただし、胃が弱い方は刺激を感じることがあるため、量を調整しましょう。

通常の食酢を少量加える程度では、納豆菌がすぐに死ぬとは考えにくいとされていますが、影響はあるといわれています。

酢納豆にはリンゴ酢を使っても問題ありません。やさしい甘みがあるため、酸味が苦手な方にも向いています。

朝でも夜でもOKですが、胃が弱い方は空腹時を避けて食事中や食後に取り入れると安心です。

黒酢やリンゴ酢はまろやかで納豆と相性がよく、酢の酸味が苦手な方にも取り入れやすいとされています。