パンクしない自転車は、空気を使わないタイヤや特殊なゴム素材を使用し、釘やガラス片などによるパンクの心配が少ない自転車です。

空気入れも不要で手間が減ります。

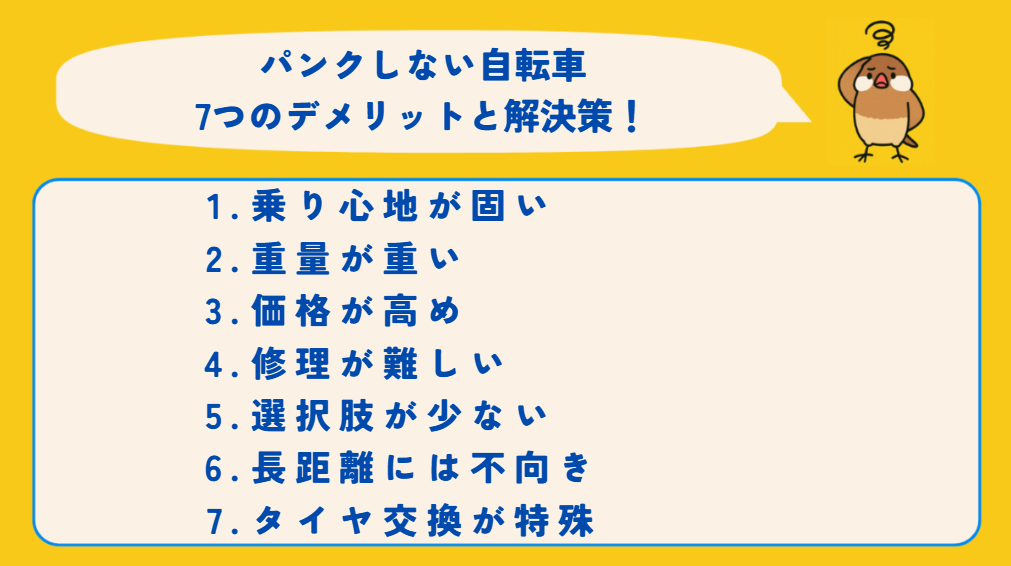

パンクしない自転車のデメリットとして乗り心地が固いや重量が重いがあると言われています。

そのため、乗り心地を重視する人や軽さを重視する人 にはおすすめできません。

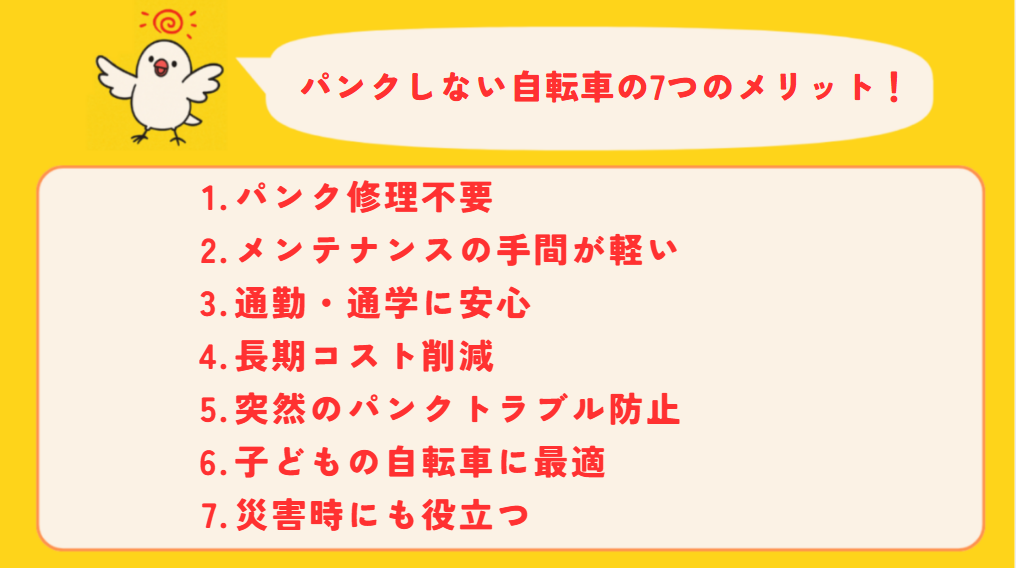

一方、メリットとしてパンク修理不要やメンテナンスの手間が少ないなどがあり、一度「使ってみたい」「試してみたい」という人も多いでしょう。

そこで今回はパンクしない自転車のデメリットを中心に調査。

メリットとデメリットを知り、正しく使用していただくための情報をお届けいたします!

パンクしない自転車のデメリット

パンクしない自転車のメリット

パンクしない自転車をおすすめする人の特徴

パンクしない自転車をおすすめしない人の特徴

パンクしない自転車を始めたい人や初心者のための便利な情報や注意点など

パンクしない自転車のおすすめ商品

パンクしない自転車の7つのデメリットと解決策!

早速、パンクしない自転車について、デメリットと解決策を紹介します。

乗り心地が固い

パンクしない自転車は、空気を使用しないノーパンクタイヤを採用しています。

そのため、通常の空気入りタイヤに比べてクッション性が低く、地面からの衝撃が直接伝わりやすいのが特徴です。

舗装された道路では問題ないものの、段差やデコボコ道では振動を強く感じやすいこともあります。

サイクリングを趣味にしている人や、長距離通勤で利用する人には、この乗り心地の固さが不満につながることもあるでしょう。

解決策はある?

もし乗り心地の固さが気になる場合は、クッション性の高いサドルに交換する方法があります。

市販されている厚めのゲル入りサドルや、バネがしっかり入ったタイプのサドルに替えることで、座ったときの衝撃を和らげることができます。

1. サドルのクッション素材に注目する

- 低反発ウレタンやゲル素材は、衝撃吸収性が高く、長時間の使用でもお尻が痛くなりにくいです。

- ノーパンクタイヤのような振動が強めな自転車には、特にゲル入りがおすすめです。

2. サドルの幅は広めがおすすめ

- 広めのサドルのほうがクッション性を実感しやすく、安定感もあります。

- 特にアップライトな姿勢(背筋を立てて乗る)で乗る人は、幅広タイプが快適です。

3. 通気性・防水性もチェック

- 蒸れを防ぐための通気穴があると、長時間の使用でも快適です。

- 雨の日や水濡れを気にする人には、防水加工や撥水素材が適しています。

4. 自転車との相性・取り付け方法を確認

- レール幅や固定方式などの確認が必要です。

- 互換性を確認して取り付けミスを防ぎましょう。

5. 実際のレビューで「座り心地」をチェック

- 購入前に他のユーザーのレビューや口コミを確認するのが大切です。

- 特に、具体的な体験談が参考になります。

また、グリップ部分にクッション素材のハンドルカバーをつけるのもおすすめです。

ちょっとした工夫で、長距離走行でも快適さを保てるようになります。

工夫次第で、パンクしないタイヤの特性を活かしつつ、乗り心地の改善が期待できます。

以上からパンクしない自転車は、

- 振動を感じやすい乗り心地

- クッション性の高いサドルに交換すると良い

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブンクッション付きサドルにしたら乗り心地がよくなったよ~!

シナモン

シナモンタイヤだけでなく、座席やハンドル部分の調整も、快適性の確保には重要です。

重量が重い

パンクしない自転車のタイヤは、内部に空気を入れずに衝撃を吸収する特殊素材を使用しています。

そのため、一般的な空気入りタイヤに比べて、タイヤ自体が重くなる傾向があります。

さらに、ノーパンクタイヤに対応するためのホイールやフレームも強化されていることが多く、結果として自転車全体の重量が重くなりがちです。

重量があると、押して歩くときや、階段を上り下りするときに負担を感じやすくなり、持ち運びが大変だと感じる方もいるでしょう。

解決策はある?

もし重量が気になる場合は、ノーパンクタイヤの中でも軽量タイプを選ぶことが有効です。

最近では、軽さに配慮した樹脂素材や、新しい技術で作られたノーパンクタイヤも登場しています。

また、フレーム自体もアルミ素材など軽量化されたものを選ぶことで、全体の重さを抑えることができます。

購入前に重さの仕様をしっかり確認し、自分の生活スタイルに合わせて選ぶと、負担を減らすことができますよ。

軽量+折り畳みで持ち運びに便利

以上からパンクしない自転車は、

- 構造上通常より重たくなる傾向がある

- 軽量タイプを選ぶと負担が減る

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン軽めのモデルにしたら、階段の上り下りも思ったより楽だったよ!

シナモン

シナモンノーパンクタイヤでも重量はモデルごとに異なるため、仕様確認が重要です。

価格が高め

パンクしない自転車は、空気を入れない特殊タイヤの製造に高い技術が必要で、空気入りタイヤよりコストがかかります。

そのため、完成車として販売される際の価格も一般的な自転車より高めに設定されることが多いです。

相場価格の比較

| 種類 | 価格帯の目安(新車) | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般的な自転車 | 15,000円~30,000円 | 手頃な価格で選択肢が多い。 タイヤ交換やパンク修理が必要。 |

| パンクしない自転車 | 25,000円~50,000円 | ノーパンクタイヤ搭載でメンテナンスが少なく済むが、価格は高め。 |

初期費用がネックになる人にとっては、「この値段で本当に必要かな?」と感じることもあるでしょう。

ただし、パンクによる修理費用が不要になる点を考えると、長期的な視点ではコストメリットがある場合もあります。

解決策はある?

価格の高さが気になる場合は、初期費用と今後の維持費用を比較してみることがポイントです。

パンクしない自転車は、パンク修理代やタイヤ交換の頻度が減るため、ランニングコストが抑えられるというメリットがあります。

タイヤ交換やパンク修理費用の目安

| 項目 | 費用の目安(1回あたり) | 内容 |

|---|---|---|

| パンク修理代 | 1,000円~2,000円 | ゴムパッチ補修やチューブ交換など |

| 前輪タイヤ交換 | 3,000円~5,000円 | タイヤ+チューブの交換 |

| 後輪タイヤ交換 | 4,000円~6,000円 | タイヤ+チューブの交換 |

頻繁に通勤や通学で利用する方は、修理費用やトラブルによる時間のロスを考えると、結果的にお得になることもあります。

短期的な価格だけでなく、長期的なコストや手間も含めて検討すると、納得感のある選択ができるでしょう。

以上からパンクしない自転車は、

- 特殊構造のため価格が高め

- 初期費用と維持費を比較して選ぶべき

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン最初ちょっと高いけど、修理代がいらないって考えたらお得かもって思ったよ!

シナモン

シナモンコスト比較は利用頻度や使用目的に応じて総合的に判断することが大切です。

修理が難しい

パンクしない自転車は特殊なノーパンクタイヤを使っているため、自転車屋さんで簡単に修理できないケースがあります。

万が一不具合が起きた場合、通常の工具では対応できず、メーカーや専門店での対応が必要になるケースも少なくありません。

街の小さな自転車修理店では対応不可と言われる可能性もあり、修理に時間や費用が多めにかかることもあります。

出先でのトラブル時などは、すぐに対応できない不便さを感じるかもしれません。

解決策はある?

修理の不安を解消するためには、購入前に対応可能な修理店を調べておくことが大切です。

購入した店舗のアフターサービス内容、メーカーの修理ネットワークなどを確認しておくと、いざというときに安心です。

また、簡易的なメンテナンス方法についても事前に学んでおくと、小さなトラブルなら自分で対応できることもあります。

サポート体制の確認と基礎知識の習得で、修理の不安を減らせるでしょう。

パンクしない自転車の簡易メンテナンス例

- ブレーキの効き具合チェックと調整

→ ブレーキレバーの遊びやワイヤーの緩みを確認。 - チェーンへの注油

→ 滑らかな走行のため、定期的に潤滑油をさす。 - タイヤやホイールの汚れ拭き取り

→ ゴミの付着を防ぎ、劣化やひび割れの確認にもつながる。 - ネジやボルトの緩み確認

→ サドルやハンドルなど、緩みがないかを定期的に確認。 - ライト・ベルの動作確認

→ 安全に走行するために、灯火類や警音器が正常かを確認。 - 異音や違和感のチェック

→ 走行中の異音や振動を感じたら、無理に乗らず確認・相談を。

以上からパンクしない自転車は、

- 特殊構造のため一般修理が難しい

- 対応可能な修理店を確認しておくべき

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン買うときにお店の人に聞いておいて良かった~!

安心感が全然違うよ!

シナモン

シナモン特殊構造の製品はアフターサービスの内容を事前に確認することが推奨されます。

選択肢が少ない

パンクしない自転車は、まだ市場での取り扱いが限られているため、デザインや機能のバリエーションが少ない傾向があります。

特に、スポーツバイクや折りたたみ自転車など、用途が広がるほど選択肢が減ることが多いです。

自分の好みや目的に合う一台を見つけるのに時間がかかったり、希望の色やサイズが手に入らないこともあるでしょう。

購入時には「もっといろいろ比べたいのに」と感じる方もいるかもしれません。

解決策はある?

選択肢が少ないと感じる場合は、ネット通販も含めて広い範囲で探すことがおすすめです。

最近では、実店舗にない商品もネット限定で販売されているケースが増えています。

公式サイトに加え、メーカー直販サイトや専門通販サイトなども活用することで、希望する機能を備えたモデルが見つかる可能性が高まります。

また、レビューや使用者の口コミも参考にすることで、納得のいく一台を選びやすくなるでしょう。

| サイト名(運営) | 種類 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| CHACLE(チャクル) | 公式ブランド直販 | エアレスタイヤ採用。 軽量で快適な乗り心地。家庭用にも人気。 |

| Tannus(タンナス) | タイヤ専門公式 | ノーパンクタイヤのパイオニア。 自転車だけでなく車椅子対応もあり。 |

| cyma-サイマ- | 自転車通販専門 | ノーパンクモデルも多数。 用途や価格帯で比較しやすい総合サイト。 |

| Amazon/楽天市場 | 大型ECモール | レビューが豊富で初心者も選びやすい。価格比較やポイント還元も活用可能。 |

以上からパンクしない自転車は、

- 対応モデルが限られ選択肢が少ない

- ネットショップを活用すべき

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブンネットで探したら、かわいいデザインの見つけちゃった!

買ってよかった~!

シナモン

シナモン在庫や仕様情報は公式サイトや販売店サイトで最新情報を確認すると良いでしょう。

長距離には不向き

パンクしない自転車のタイヤは、耐久性を重視する一方で、転がり抵抗が大きくなりがちです。

そのため、長距離を走行するときには通常の空気入りタイヤに比べて、ペダルが重く感じることがあります。

特に、スピードを重視するロードバイクやツーリングには不向きで、長距離移動では体力を消耗しやすいという声もあります。

街中の短距離移動には便利でも、郊外へのサイクリングや旅行には適さないと感じる方が多いかもしれません。

解決策はある?

長距離を走りたい場合は、パンクしない自転車と通常の自転車を使い分ける方法が有効です。

自転車の使い分けポイント

| 目的・状況 | おすすめの自転車 | 理由 |

|---|---|---|

| 近所の買い物 短距離移動 | パンクしない自転車 | パンクの心配がなく、気軽に乗れる |

| 通勤・通学 (片道10km未満) | パンクしない自転車 | 毎日の移動でパンクリスクが減り、安心 |

| サイクリング 長距離移動 | 通常の自転車 | 走行性能が高く、長距離での走りやすさに優れる |

予算や保管スペースに余裕があれば、2台持ちの検討も良いでしょう。

以上からパンクしない自転車は、

- タイヤの特性上長距離走行に不向き

- 用途に応じて使い分けるべき

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン普段使い用にしてるけど、サイクリングは別の自転車で楽しんでるよ♪

シナモン

シナモン利用目的に応じて適切な自転車を選択することが、快適性維持のポイントです。

タイヤ交換が特殊

パンクしない自転車のタイヤは特殊な構造をしているため、交換の際に専門の工具や技術が必要になることがあります。

一般的な自転車用のタイヤ交換工具では対応できない場合もあり、交換作業は専門店やメーカーに依頼しなければならないケースが多いです。

突然の交換が必要になったとき、すぐに対応できない不便さを感じるかもしれません。

解決策はある?

タイヤ交換の不便さを減らすには、購入前に近隣で交換対応可能な店舗を確認しておくことが大切です。

メーカー指定のサービス店や正規販売店など、対応可能な店舗を把握しておけば、いざ交換が必要になった際にもスムーズに対応できます。

また、購入時に交換タイヤを予備として用意しておくのも一つの方法です。

事前の情報収集と備えにより、突然の交換トラブルに備えることができるでしょう。

以上からパンクしない自転車は、

- 交換作業が一般タイヤより難しい

- 交換対応店舗を把握しておくべき

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン近くの自転車屋さんに相談したら、対応してくれるって教えてもらえたよ!

シナモン

シナモン特殊構造製品は交換方法や対応拠点の事前確認が必要不可欠です。

パンクしない自転車の7つのメリット!

パンクしない自転車のメリットも紹介していきます。

ハクブン

ハクブンデメリットを踏まえたうえでメリットも理解しておくと、冷静に行動できて失敗を減らすことができるわ。

パンク修理不要

パンクしない自転車は、名前の通りタイヤがパンクしない構造になっているため、日常生活で突然のトラブルに見舞われる心配がありません。

従来の自転車では、ガラス片や釘を踏んでしまいパンクしてしまうケースがありますが、パンクしない自転車ではそうした修理が一切不要です。

結果として、忙しい方でも修理の時間を割かずに済むため、とても便利で実用的ですよ。

ハクブン

ハクブンパンク修理の道具を持ち歩かなくていいなんて、本当にラクちんだわ〜!

メンテナンスの手間が軽い

パンクしない自転車は、通常の空気入りタイヤと異なり、空気を入れる必要がない仕様です。

空気が抜けてしまい走行しにくくなる心配がなく、定期的な空気圧のチェックや補充作業から解放されます。

これにより、忙しい日々の中でもストレスなく自転車を利用でき、特に機械のメンテナンスが苦手な方にも優しい設計となっています。

日常的なお手入れの負担が減るのは嬉しいポイントですね。

ハクブン

ハクブン空気入れを探し回ることもなくなるなんて、すごく助かるわ〜♪

通勤・通学に安心

毎日の通勤や通学で自転車を利用する方にとって、途中でパンクしてしまうと大変な事態になります。

パンクしない自転車なら、そうした予期せぬトラブルを未然に防げるため、朝の忙しい時間帯でも安心して自転車に乗ることができます。

急な予定変更や、雨の日でも心配せずに目的地までスムーズに移動できるので、ビジネスシーンや学校生活でも頼れる存在です。

ハクブン

ハクブン朝からパンクして遅刻…なんて心配がなくなるのは嬉しいわね〜!

長期コスト削減

自転車のパンク修理には、一度の費用は少額でも、繰り返すうちに大きな出費となります。

パンクしない自転車はその都度の修理費用が一切かからないため、長期的に見ればコスト削減につながります。

標準タイヤの平均的なパンク頻度

| 使用状況 | 平均的なパンク頻度 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 街乗り (舗装路) | 年1〜2回 | 段差 小石 ガラス片 |

| 通勤・通学 (毎日利用/舗装路) | 年2〜4回 | 摩耗 異物混入 |

| サイクリング (ロードバイク/郊外) | 年3〜5回 | タイヤの仕様 (細く高圧なためパンクしやすい) |

| マウンテンバイク (オフロード) | 年4〜6回 | 石や枝 尖った障害物 |

初期費用は通常の自転車より高めな傾向ですが、修理代やメンテナンス費用を含めて考えると、結果的にお得さを感じられる選択です。

ハクブン

ハクブン長い目で見たら節約にもなるなんて、なんだか賢い気分だわ〜♡

突然のパンクトラブル防止

普通の自転車だと、外出先で突然パンクしてしまうことがあります。

そうなると帰宅できなかったり、修理屋さんを探して右往左往したりと、大きなストレスにつながるでしょう。

パンクしない自転車であれば、そうした「突然の困りごと」から解放され、いつでも快適に乗り続けることができます。

旅行先や遠出の際にも、安心して移動できる心強いパートナーとなりますよ。

ハクブン

ハクブンもしものトラブルが減るのって、ほんとに心強いわ〜!

子どもの自転車に最適

パンクしない自転車は、特に子どもの自転車としても大きなメリットがあります。

子どもはどうしても道の状態を気にせず走ってしまうため、釘やガラス片を踏んでしまうリスクが高いものです。

しかしパンクしない自転車なら、そうしたトラブルを防げるため、保護者の方も安心です。

修理や空気入れの手間がないことで、日常的な管理もしやすいのが嬉しいポイントです。

ハクブン

ハクブン子ども用にも安心して使えるって、やっぱり嬉しいわよね〜♪

災害時にも役立つ

災害時には道路状況が悪く、ガラス片や瓦礫などが散乱しているケースが多いです。

そんな中でも、パンクしない自転車なら安定して走行が可能なため、緊急時の移動手段として非常に頼りになります。

ガソリンや電気を必要とせず、自力で安全な場所まで移動できるという点も大きな魅力です。

普段使いはもちろん、いざというときの備えとしても注目されています。

ハクブン

ハクブン防災グッズの一つとして持っておくのもいいかもね〜!

シナモン

シナモン人によってはデメリットをメリットだと思う方もおられると思います。

あなたの感じたままのデメリットとメリットとして参考にしていただければ幸いです(^^

以下からは、おすすめする人とおすすめしない人を紹介していきます。

パンクしない自転車をおすすめする人とおすすめしない人の特徴5選

パンクしない自転車について、おすすめする人とおすすめしない人の特徴を5つずつ紹介します。

| おすすめする人の特徴 | おすすめしない人の特徴 |

|---|---|

| 通勤・通学が多い人 | 乗り心地を重視する人 |

| 中距離を走る人 | 軽さを重視する人 |

| メンテナンスが苦手な人 | 価格に敏感な人 |

| 子どもを乗せる人 | 伝統的な自転車を好む人 |

| アウトドアを楽しむ人 | メンテナンスを自分で行いたい人 |

パンクしない自転車は、空気を使わないタイヤを採用しており、通勤や通学、中距離の移動などで安定した走行が求められる方におすすめです。

一方で、クッション性に欠けるため乗り心地を重視する方には不向きです。

また、重量や価格がやや高めになる傾向があるため、軽量性やコストパフォーマンスを求める方は注意が必要です。

使用目的に合った選択が重要です。

シナモン

シナモンその他、パンクしないタイヤにはクッション性の低さという注意点があります。

段差や振動が直接伝わるため、長距離走行や体への負担を気にする方は慎重に検討しましょう!

パンクしない自転車の初心者におすすめの使い方や注意点を紹介!

そういう方は、まずは以下のことから始めてください。

- パンクしない自転車の基本的な使い方

- 簡単にできるメンテナンス

- パンクしない自転車の適切な保管方法

- より快適に乗るための調整方法

- 使用上の注意点と便利情報

パンクしない自転車の基本的な使い方

パンクしない自転車には特別なタイヤやチューブが使われており、通常の自転車とは異なる特性を持っています。

まずはその特徴と使い方を理解しましょう。

パンクしない自転車の基本的な特徴

- 空気を入れなくてOKなタイヤ

→ ノーパンクタイヤ(ソリッドタイヤ・ウレタンタイヤなど)が使われている。 - 釘やガラス片を踏んでもパンクしない

→ タイヤに穴が開きにくい素材なので、異物に強い。 - 普通の自転車に比べて少し重い

→ タイヤの素材がゴムではなく、硬い素材だから重くなりがち。 - クッション性がやや低い

→ 空気が入っていないため、衝撃吸収が少し弱い。 - メンテナンスの手間が減る

→ 空気圧の調整やパンク修理が不要。

パンクしない自転車の基本的な使い方

- 普通の自転車と同じように乗れる

→ 乗り方や操作は基本的に変わらない。 - タイヤの空気チェック不要

→ 空気が抜ける心配がないので、出発前にタイヤを触る必要なし。 - 雨の日や砂利道は少し滑りやすい場合がある

→ タイヤの素材によってはグリップが弱いことも。

スピードには注意。 - もしタイヤ交換が必要な場合は専用工場や販売店へ

→ 自分で交換が難しいことが多いので、専門店で対応してもらう。 - ブレーキやチェーンなど他の部分の点検は忘れずに

→ タイヤ以外のメンテナンスは普通の自転車と同じように必要。

「パンクしない」といっても万能ではなく、乗り心地や重さが普通の自転車と少し違う点に慣れることが大切です。

近場の移動や通勤・通学用としてパンク修理の心配がいらないのはとても便利です。

簡単にできるメンテナンス

パンクしない自転車は、適切なメンテナンスをすることでより長く快適に使用できます。

初心者でも簡単にできるメンテナンス方法を紹介します。

メンテナンスチェック表

| 項目 | タイミング | チェックポイント | 確認内容・やること |

|---|---|---|---|

| タイヤ | 月1回 | ひび割れ 摩耗 異物 | タイヤの側面・溝にひび割れや削れがないか確認。 釘・ガラス片など異物が刺さっていないかチェック。 |

| チェーン | 2〜3ヶ月に1回 | サビ 汚れ 油切れ | チェーンがサビていないか、汚れていないか確認。 乾いていたら自転車用オイルを注油。 汚れがひどい場合はクリーナーで掃除。 |

| ブレーキ | 月1回 | 効き具合 ブレーキ音 | ブレーキレバーを握り、しっかり止まるか確認。 キーキー音や効きが弱いときは自転車店で調整・交換。 |

タイヤは、パンクしないものの摩耗はするので、最低でも月1回は見ましょう。

ライトやベルも、一般的な自転車と同じように定期的に問題がないかチェックし、年に1回はプロの点検を受けることをおすすめします。

パンクしない自転車の適切な保管方法

自転車を長く使うためには、適切な保管が大切です。

保管環境に気を付けることで、故障のリスクも減らせます。

保管で気をつけたい5つのポイント

- 直射日光を避ける

直射日光は、タイヤや樹脂部品の劣化・ひび割れの原因になります。

屋根付きの場所やカバーをかけて保管するのがベストです。 - 雨ざらしを避ける

雨に濡れると、チェーンや金属部品がサビやすいです。

屋根付き駐輪場や自転車カバーを利用しましょう。 - 風通しの良い場所に置く

湿気がこもると、サビ・カビの原因になります。

カバーをかける場合でも、カバー内に湿気がたまらないよう時々外して乾燥させましょう。 - 平坦で安定した場所に置く

傾斜や不安定な場所に置くと、転倒のリスクがあります。

スタンドをしっかり立て、必要なら転倒防止の補助スタンド活用がおすすめです。 - 期間乗らない場合は定期的に動かす

乗らずに置きっぱなしにすると、同じ部分に荷重が集中しタイヤが変形することがあります。

月に1回程度、少し移動させて位置を変えるとタイヤの変形防止になります。

初心者におすすめの保管環境

- 理想は屋根付きの駐輪場+自転車カバー

- 屋外に置く場合は必ずカバーを使う

- 長期間乗らないときは時々移動&チェーンに注油

パンクしないタイヤは、紫外線や熱で劣化・ひび割れは起こるので、「屋根+カバー」が長持ちのコツです。

チェーンやブレーキなど金属部分は普通の自転車同様にサビに注意しましょう。

より快適に乗るための調整方法

パンクしない自転車をさらに快適に使うためには、いくつかの調整が必要です。

調整項目

- サドルの調整

足の裏がつま先立ちで地面に触れる高さがベストです。 - ハンドル角度・高さの調整

前傾になりすぎず、腕が自然に伸びる位置にすると楽です。 - サドルのクッション性を強化

ゲルタイプのカバーや、クッション入りサドルにすると快適です。 - チェーンにオイルを注す

チェーンの摩擦を減らすと、漕ぎ心地を軽くなります。 - タイヤの汚れや異物を取り除く

溝にはまった異物を取り除くだけで、走りがスムーズになります。

パンクしない自転車の注意点と便利情報

自転車を使う際の注意点と、便利情報をいくつか紹介します。

注意点

- 乗り心地が硬い・衝撃を感じやすい

- 普通の自転車より「重い」ことがある

- タイヤ交換・修理費が高い傾向

- 劣化・摩耗は避けられない

- パーツ交換が難しい場合がある

便利情報

- 空気入れ不要なのでメンテが楽!

- 急なパンクの心配がない

- パンク修理キットが不要

- 防犯登録・保険に加入しておくと安心

パンクしない自転車は普段使いには便利ですが、乗り心地や重さなど意外な落とし穴もあります。

それを理解した上で、自分に合ったモデルや使い方を選ぶと、より快適に長く愛用できます。

パンクしない自転車のおすすめ商品

記事作成にあたり、参考にした商品やおすすめの商品を紹介します。

パンクしない自転車のデメリットやメリットで共感した方は参考にしてください。

ハクブン

ハクブン気になった方は、ぜひ試してみてね。

PANGAEA パンクしない折りたたみ自転車 20インチ

PANGAEAのパンクしない自転車は、折りたたみ機能で持ち運びや収納が簡単です。

初心者でも扱いやすく、通勤やレジャーに最適です。

ミムゴ ノーパンクタイヤ自転車 26インチ

ミムゴのノーパンクタイヤ自転車は、パンクしにくく安心して乗れる自転車です。

使い方は通常の自転車と同じで、空気入れ不要で手間がかからず、毎日の通勤・通学にも最適です。

シマノ ノーパンクタイヤ 電動アシスト自転車 26インチ

シマノのノーパンクタイヤ電動アシスト自転車は、パンクの心配が少なく快適に走れる自転車です。

使い方は通常の電動自転車と同様で、電源を入れペダルを漕ぐだけでアシストが作動します。

GORIX 低反発クッションサドル

GORIX低反発クッションサドルは、衝撃を吸収し長時間の走行でもお尻の負担を軽減するサドルです。

使い方は、既存のサドルに装着し、固定ベルトでしっかり締めるだけです。

BICYCOVER 自転車カバー

BICYCOVER自転車カバーは、大切な自転車を雨やほこりから守る防水カバーです。

使い方は簡単で、カバーを広げて自転車全体にかぶせ、付属のロック穴で固定します。

パンクしない自転車に関連する質問

最後に、パンクしない自転車について、よく検索されている関連する質問と回答を紹介します。

パンクしにくい自転車は、通常の自転車より重量が重く、走行時の振動が硬く感じやすいデメリットがあります。

自転車がよくパンクする原因は、タイヤの劣化や空気圧不足、異物の踏み込みなどが考えられます。

自転車のタイヤ交換の値段は、1本あたりおおよそ3,000円~8,000円が一般的です。

自転車は使用状況やメンテナンスによりますが、平均で5〜10年ほど乗れるとされています。

自転車の空気は自然に少しずつ抜けるため、1週間で多少減ることはありますが通常の範囲です。