お悩みポイント!

青竹踏みは、足裏を刺激して血行促進やリフレッシュを図る健康法です。

青竹踏みのデメリットとして、足底筋膜炎の悪化、痛みのある人への刺激の強さが挙げられます。

そのため、足裏に炎症がある人、刺激に敏感な人には、青竹踏みはおすすめできません。

また、青竹踏みのメリットとして、血行促進、足のむくみ改善が期待できます。

今回は、青竹踏みのデメリットを中心にメリットも調査。

おすすめする人・しない人、注意点など、安心して次の行動に移るためのさまざまな情報をお伝えしていきます。

- 青竹踏みの注意すべきデメリットを把握できる

- 青竹踏みの基本的な効果や使い方が分かる

- 青竹踏みが自分に合っているか判断できる

- 青竹踏みの安全な取り入れ方を学べる

- 青竹踏みを選ぶときのポイントが分かる

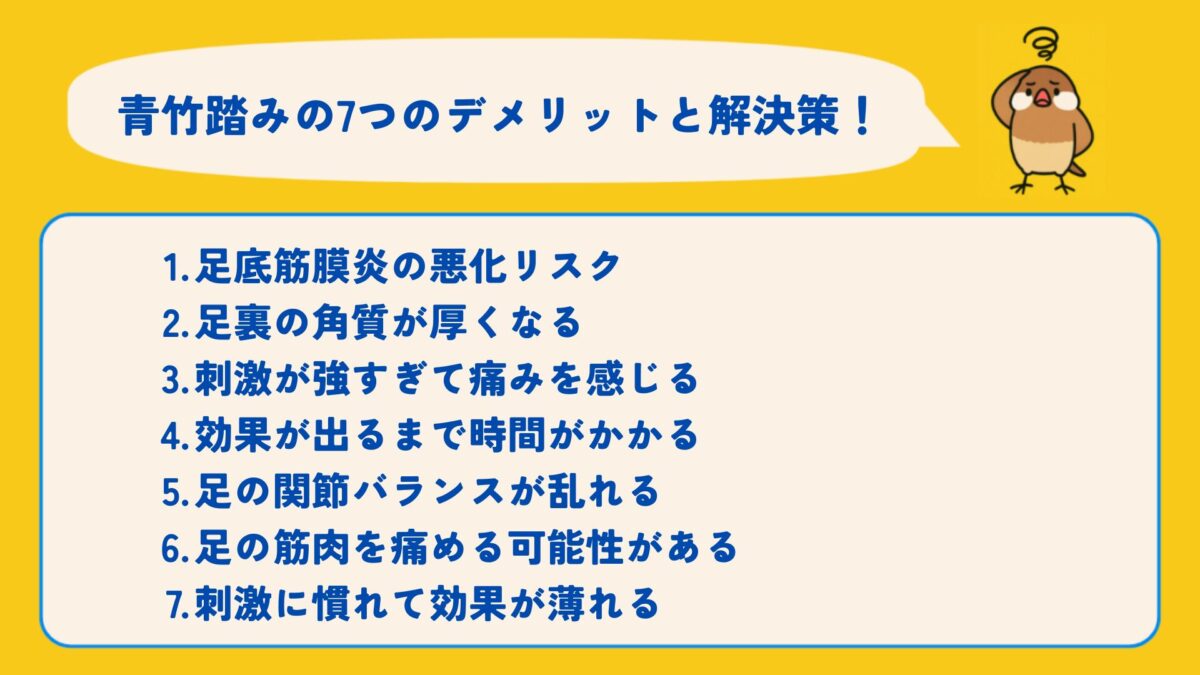

青竹踏みの7つのデメリットと解決策!

青竹踏みについて、デメリットと解決策を紹介していきます。

足底筋膜炎の悪化リスク

青竹踏みは足裏を刺激する健康法ですが、足底筋膜炎を患っている方には逆効果となる可能性があります。

足底筋膜炎とは、足底筋膜が炎症を起こしている状態のことで、こうした炎症には、強い刺激がかえって症状を悪化させてしまう恐れがあるのです。

特に、朝起きたときや長時間歩いた後に痛みを感じる方は、青竹踏みを避けるべきです。

足底筋膜炎の改善には、足裏の安静と適切なストレッチが重要であり、無理な刺激は避けるようにしましょう。

足の裏にある「足底筋膜」という組織が、運動のしすぎや長時間の立ち仕事、合わない靴などで繰り返し負担がかかることで炎症を起こし、主に朝起きて最初の一歩や歩き始めに痛みが出やすくなる病気です。

土踏まずを支える役割があるため、無理をせず休養やストレッチ、足に合った靴選びが大切です。

解決策はある?

足底筋膜炎の改善には、直接足裏を刺激するのではなく、ふくらはぎのストレッチが効果的です。

ふくらはぎの筋肉を柔らかくすることで、足底筋膜への負担を軽減し、痛みの緩和が期待できますよ。

座ったままできる簡単なふくらはぎの緩め方を紹介しています!

また、足元を冷やさないようにし、血行を促進することも大切です。

入浴やレッグウォーマーの使用などで足元を温めるよう心がけましょう。

ふくらはぎの柔軟性と足底筋膜への負担軽減に役立つセルフケアのポイント

- ふくらはぎの筋肉が硬いと足底筋膜への負担が約1.5倍になる

- 1日30秒×2回のふくらはぎストレッチが効果的

- 足元を温めると血流が約20%向上する

足底筋膜炎の冷え対策や血行促進におすすめのレッグウォーマー

以上から青竹踏みは、

「足底筋膜炎の方には不向き」

その解決策として、

「ふくらはぎのストレッチを行う」

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン足底筋膜炎を患っていますが、青竹踏みをしても大丈夫でしょうか?

シナモン

シナモン足底筋膜炎の方は、青竹踏みを避け、ふくらはぎのストレッチなどで対応することをおすすめします。

足裏の角質が厚くなる

青竹踏みを長時間続けると、足裏に過度な刺激が加わり、身体が防御反応として角質を厚くしてしまうことがあります。

角質が厚くなると、足裏本来のクッション性が損なわれ、結果として痛みや疲労を感じやすくなるおそれがあります。

さらに、厚くなった角質では刺激を感じにくくなるため、より強い刺激を求めるようになり、負のサイクルに陥ってしまうこともあるでしょう。

解決策はある?

青竹踏みを行う際は、1日10分以内の軽い刺激にとどめることが大切です。

また、足裏全体をまんべんなく刺激し、特定の部位に過度な圧力をかけないよう注意しましょう。

定期的に足裏の状態を確認し、角質の厚化が見られる場合は、使用頻度や時間を調整することをおすすめします。

以上から青竹踏みは、

「過度な使用で角質が厚くなる」

その解決策として、

「1日10分以内の軽い刺激にとどめる」

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン青竹踏みを続けていたら、足裏の皮膚が硬くなってきた気がします。

シナモン

シナモン過度な刺激が原因かもしれません。

使用時間を短くし、軽い刺激に調整してみてください。

刺激が強すぎて痛みを感じる

青竹踏みは、足裏のツボを刺激することで健康効果が期待されますが、強い刺激を加えると痛みを感じることがあります。

特に、足裏の皮膚が薄い方や敏感な方は、痛みを感じやすい傾向があるでしょう。

無理に強い刺激を加えると、逆に足裏を痛めてしまう可能性があるため、注意が必要です。

解決策はある?

青竹踏みを行う際に痛みを感じる場合は、靴下を履いて刺激を和らげる、椅子に座って体重をかけすぎないようにするなどの工夫をしましょう。

また、使用時間を短くし、徐々に慣れていくことも大切です。

無理に強い刺激を加えるのではなく、心地よいと感じる程度の刺激で行うことをおすすめします。

以上から青竹踏みは、

「強い刺激で痛みを感じることがある」

その解決策として、

「靴下を履いて刺激を和らげる」

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン青竹踏みをすると足裏が痛くて続けられません。

シナモン

シナモン靴下を履いて刺激を和らげたり、椅子に座って体重を調整するなどの工夫を試してみてください。

効果が出るまで時間がかかる

青竹踏みは、足裏を刺激することで血行促進やむくみ改善などの効果が期待されますが、効果が現れるまでには時間がかかることがあります。

個人差はありますが、数週間から数か月の継続が必要とされる場合もあります。

即効性を求める方には、効果を感じにくいかもしれません。

解決策はある?

青竹踏みの効果を実感するためには、毎日5~10分程度の継続使用が効果的です。

一度に長時間行うのではなく、1日数回に分けて取り入れることで、無理なく続けられるでしょう。

さらに、就寝前やお風呂上がりなど、リラックスしたタイミングで行うと、より効果を感じやすくなりますよ。

以上から青竹踏みは、

「効果が出るまで時間がかかる」

その解決策として、

「毎日5~10分程度の継続使用」

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン青竹踏みを始めて1週間ですが、効果が感じられません。

シナモン

シナモン効果が現れるまでには時間がかかることがあります。

毎日継続的に行うことで、体全体の調子が良くなったりすることが多いです。

焦らず続けていきましょう。

足の関節バランスが乱れる

青竹踏みは足裏の刺激によって健康効果が期待できる一方で、間違った方法で行うと、足の関節のバランスを崩す可能性があります。

たとえば、片足ばかりに体重をかけたり、足の外側・内側のどちらか一方に偏って踏んだりすると、足首・膝・股関節にまで負担がかかってしまう恐れがあるでしょう。

とくに体のバランスに不安のある高齢者の方や、O脚・X脚傾向のある方は、踏み方に注意が必要です。

このように、青竹踏みは使い方を誤ると足裏以外の部位に負荷が波及してしまう可能性がある点は見過ごせません。

解決策はある?

正しいフォームで青竹踏みを行うためには、両足に均等に体重をかけ、まっすぐ立つことを意識するのが大切です。

初めは鏡の前で姿勢をチェックしながら、左右差が出ていないか確認しましょう。

また、足だけでなく膝や骨盤の位置も意識しながら行うことで、全身のバランスが整いやすくなりますよ。

もしバランスに不安がある場合は、イスに座って行うのも良い方法です。

青竹踏みで全身のバランスを整えるためのポイント

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 膝をまっすぐに保つ | 膝が内側や外側に倒れないように意識すると、足裏全体がバランスよく刺激されます。 |

| 骨盤を立てて姿勢を安定 | 猫背や反り腰を避け、骨盤を軽く立てることで体の軸が整い、安定感が増します。 |

| 左右均等に体重をかける | 片足に偏らず、両足に均等に体重を乗せることで膝や股関節の負担を減らせます。 |

| 腹筋を軽く引き締める | お腹を軽くへこませるようにすると体幹が安定し、姿勢も保ちやすくなります。 |

| 深呼吸を取り入れる | ゆっくり深呼吸することで体の緊張がゆるみ、自然とバランスが取りやすくなります。 |

以上から青竹踏みは、

「間違った使い方で足の関節バランスを崩す可能性がある」

その解決策として、

「鏡で姿勢をチェックし、左右均等に踏む」

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン青竹踏みをしていたら、最近膝や足首が痛くなってきました…

シナモン

シナモン踏み方に偏りがあるかもしれません。

鏡で姿勢を確認し、左右バランスよく踏んでみてくださいね。

足の筋肉を痛める可能性がある

青竹踏みは足裏に強い刺激を与える健康器具ですが、その刺激が強すぎたり、長時間続けたりすると、足の小さな筋肉や腱にダメージを与えてしまう場合があります。

足裏には体の姿勢を支える多くの筋肉・靭帯・腱が集中しているため、過負荷には注意が必要です。

解決策はある?

足の筋肉を痛めないためには、最初は1回5分以内から始め、徐々に時間を伸ばしていくのが理想的です。

痛みや張りを感じたら無理をせず休みましょう。

毎日の使用ではなく、1日おきなどで足に休息を与えるのも効果的ですよ。

さらに、青竹踏みの前後に、足裏のストレッチを行うことで、筋肉を柔らかく保つことができます。

足裏の筋肉を柔らかく保つために効果的なストレッチ

- 足裏ストレッチ

椅子に座り、片手で足の指、もう片方の手でかかとを持ち、足指をゆっくり反らせて10秒キープ。片足10回ずつ、1日3セットが目安です。 - タオルギャザー

床にタオルを敷き、足指でタオルをたぐり寄せる運動。10回を1セット、1日2セット程度行います。 - グー・チョキ・パー運動

足指をグー(握る)、チョキ(親指と他の指を分ける)、パー(大きく開く)と動かすことで、足裏全体の筋肉をほぐします。 - テニスボール転がし

椅子に座り、足裏でテニスボールを前後左右に転がして筋膜をリラックスさせます。20往復程度が目安です。 - 四つ這いストレッチ

四つ這いになり、つま先を立ててお尻をかかとへ近づけることで足裏と足指の付け根を伸ばします。

これらのストレッチを日常的に取り入れることで、足底筋膜や足裏の筋肉の柔軟性を保ち、痛みやトラブルの予防・改善につながります。

以上から青竹踏みは、

「使い方によっては足裏の筋肉を痛める可能性がある」

その解決策として、

「短時間から始めて徐々に慣らす」

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン青竹踏みを始めたら、足裏に筋肉痛のような痛みが…

シナモン

シナモン最初は短時間からスタートするのがコツですよ。

無理せず、徐々に時間を増やしていきましょう!

刺激に慣れて効果が薄れる

青竹踏みを続けていると、足裏が刺激に慣れてしまい、血行促進やツボ刺激の効果を実感しにくくなることがあります。

これは体が刺激に「順応」してしまい、最初の頃のような反応を示さなくなるためです。

刺激が足りなく感じて無理に長時間使用したり、強い圧を加えると、逆に痛みや故障の原因になりかねません。

解決策はある?

刺激への慣れを防ぐには、青竹の位置を変えて足裏の異なる部位を刺激したり、形状や硬さの違う踏み台を使い分けたりするのが効果的です。

また、青竹踏みだけに頼らず、足指じゃんけんや足首回しなど、別の足裏運動と組み合わせることで、刺激に変化を持たせることができます。

毎日のルーティンに少しずつ工夫を取り入れて、飽きずに続けられるようにしましょう。

青竹踏みの主なタイプと特徴

| タイプ | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 伝統的な竹製タイプ | 本物の竹を半割にしたもの。 弾力があり自然な刺激が得られます。 | 昔ながらの感触を楽しみたい方、素足に自信がある方 |

| プラスチック製(硬め) | 硬くてしっかりした刺激。 凹凸が強めでツボ押し効果も◎ | 強い刺激を求める方、短時間でスッキリしたい方 |

| ソフトタイプ (ウレタンやゴム製) | 柔らかめで刺激がマイルド。 滑りにくく安全性も高い。 | 初心者や高齢者、刺激に敏感な方に |

| 凹凸付きローラータイプ | 足裏を転がして使う。 血行促進・足のむくみにも効果的。 | デスクワーク中の気分転換や、むくみが気になる方 |

| 電動マッサージ付きタイプ | 電動で振動やローリングが加わる。 疲労回復に◎ | 足裏マッサージ器の代用として使いたい方 |

以上から青竹踏みは、

「刺激に慣れると効果が薄れることがある」

その解決策として、

「刺激方法に変化をつける」

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン最初はスッキリしてたのに、最近は効果を感じにくいです…

シナモン

シナモン足裏の刺激に慣れてきたのかもしれません。

踏み方や踏み台を変えると新しい刺激になりますよ!

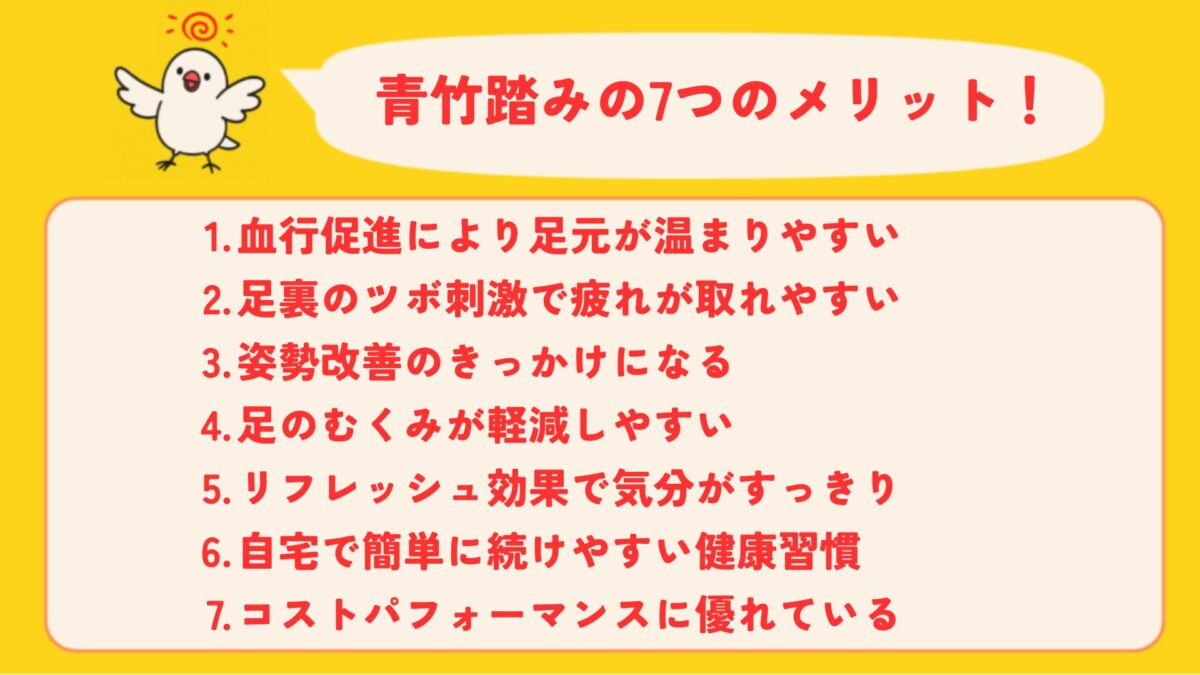

青竹踏みの7つのメリット!

青竹踏みのメリットも紹介していきます。

ハクブン

ハクブンデメリットを踏まえたうえでメリットも理解しておくと、冷静に行動できて失敗を減らすことができるわ。

血行促進により足元が温まりやすい

青竹踏みは、足裏にある多くの毛細血管や反射区を刺激することで、血流を活性化する働きがあります。

特に冷え性の方や、足元が冷えやすい冬場には、青竹踏みを行うことで体がぽかぽかしてくるのを実感しやすいですよ。

また、足の冷えは全身の不調につながることもあるため、血行促進によって体全体のコンディションも整いやすくなります。

毎日少しずつ取り入れることで、冷え対策としても自然に役立ってくれるのが魅力ですね。

青竹踏みがもたらす冷え性・体感温度の変化(目安の数値)

| 項目 | 実施前 | 実施後(約3〜5分後) | 説明 |

|---|---|---|---|

| 足裏の皮膚温度 | 約28〜30℃ | 約31〜33℃ | 血流がよくなることで、足裏がじんわりと温まってきます。 冷たかった足先が「あったかいな」と感じる変化です。 |

| 手の皮膚温度 | 約29〜31℃ | 約30〜32℃ | 足元から温まることで、手先までぽかぽかしてくることも。 末端の冷えがやわらぐ体感です。 |

| 体感温度(主観的) | 22℃の室温で寒いと感じる | 22℃の室温でも快適に感じる | 室温が同じでも、体の中が温まることで「寒くないな」と感じやすくなります。 エアコンの温度を上げずに快適さを得られることも。 |

| 冷え性の自覚症状 (10段階) | 7〜9(つらい) | 3〜5(軽く感じる) | 足裏刺激で体が温まり、「前より冷えが気にならない」と感じる方が多いです(個人差あり)。 |

| リラックス度(10段階) | 3〜4 | 6〜8 | 足裏刺激にはリラックス効果もあり、ぽかぽかと同時に心までホッとする感覚があります。 |

注意点

- 上記は体験者の平均的な変化として報告されている数値であり、全ての人に同じ効果があるわけではありません。

- 継続して取り入れることで体感しやすくなる傾向があります。

ハクブン

ハクブン足先がいつも冷たい私でも、青竹踏みをするとポカポカしてきて嬉しいの♪

足裏のツボ刺激で疲れが取れやすい

足裏には内臓や筋肉などと関わる多数の反射区が存在しており、それらを刺激する青竹踏みは、日常の疲れを癒すのに効果的です。

また、足裏が心地よく刺激されることで副交感神経が優位になり、リラックスした気分にもなりやすいですよ。

疲れが溜まりやすい人や、仕事や家事でストレスを感じがちな人にとって、手軽にできるセルフケア習慣になります。

ハクブン

ハクブン立ち仕事のあとの青竹踏みは、まるで足のマッサージみたいで気持ちいいわ~♪

姿勢改善のきっかけになる

青竹踏みをすると、足裏のアーチや指の動きに意識が向き、自然と姿勢のクセに気づくことができます。

日常生活では足裏の使い方に無頓着になりがちですが、青竹の上に立つことで、左右の体重のかけ方や重心のズレを実感しやすくなりますよ。

このような気づきを積み重ねることで、立ち姿や歩き方にも良い変化が生まれ、猫背や反り腰などの改善にもつながるでしょう。

毎日少しずつ続けることで、自然と姿勢が整っていくのは嬉しいポイントですね。

ハクブン

ハクブン気づいたら、背すじがピンと伸びるようになっててちょっと感動しちゃった♪

足のむくみが軽減しやすい

足のむくみは、血液やリンパの流れが滞ることで起きやすくなりますが、青竹踏みによる足裏刺激はその巡りをスムーズにする手助けとなります。

特に長時間座りっぱなしや立ちっぱなしの人は、ふくらはぎのポンプ機能が低下しやすく、むくみが発生しやすい傾向にあります。

そんなときに青竹踏みを行うと、足裏からふくらはぎへの流れが促され、余分な水分や老廃物が排出されやすくなります。

むくみやすい夕方以降に行うと、翌朝の足の軽さに気づけることもありますよ。

ハクブン

ハクブン朝起きたとき、足がスッキリしてると気分まで軽くなるよね♪

リフレッシュ効果で気分がすっきり

青竹踏みは単に体への効果だけでなく、心にも嬉しい影響を与えてくれます。

また、室内で数分間行うだけでも、頭がすっきりしたり気持ちが前向きになったりするのを感じる人もいます。

日中のちょっとした気分転換や、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムとしても非常に手軽に取り入れられるのがポイントですよ。

ハクブン

ハクブンモヤモヤしたときに踏むと、なんだか気持ちまでスッキリしちゃうのよね~♪

自宅で簡単に続けやすい健康習慣

青竹踏みは、特別なスキルや広いスペースがなくても、自宅で手軽にできる健康法です。

テレビを見ながら、歯を磨きながら、キッチンで煮込み料理をしながら…など、「ながら運動」として日常に取り入れやすいのが魅力ですね。

また、1日数分でも効果を感じやすいため、忙しい人や運動が苦手な人にもぴったりです。

使わないときは片付けも簡単なので、生活の中で無理なく続けられる習慣として人気がありますよ。

「続けることが健康につながる」という意識のもと、毎日続けるモチベーションにもなるでしょう。

ハクブン

ハクブン忙しい日でも、ちょっと踏むだけだから無理なく続けられちゃうのよ♪

コストパフォーマンスに優れている

青竹踏みは、1,000円前後から購入できるリーズナブルな健康器具です。

電気もバッテリーも不要で、使い方も簡単なため、ランニングコストが一切かからず、長期間にわたって使い続けられます。

ジムや整体に通うと費用がかかりますが、青竹踏みなら一度買えば何年も使えるので、非常にコストパフォーマンスに優れています。

また、家族みんなで共用することもできるので、一家に一台あるととても重宝しますね。

健康や美容の維持にお金をかけたくない人にとって、試す価値のあるアイテムと言えるでしょう。

ハクブン

ハクブンお手頃価格なのに、毎日使えて元がすぐ取れちゃうのよね~♪

ここまで、デメリットとメリットの紹介をしてきました。

シナモン

シナモンここまで、一般的なデメリットとメリットをまとめました。

デメリットをメリットだと思った方もおられるでしょう。

あなたの感じたままのデメリットとメリットとして参考にしていただければ幸いです(^^

青竹踏みをおすすめする人とおすすめしない人の特徴5選

青竹踏みについて、おすすめする人とお酢飯ない人の特徴を5つずつ紹介します。

| おすすめする人の特徴 | おすすめしない人の特徴 |

|---|---|

| 足の冷えが気になる人 | 足裏に痛みや傷がある人 |

| 立ち仕事やデスクワークが多い人 | 医師から刺激を避けるよう指示されている人 |

| 忙しくて運動習慣を作れない人 | バランス感覚に不安がある高齢者の方 |

| 姿勢の悪さが気になっている人 | 強い刺激に敏感で不快に感じやすい人 |

| 健康習慣をコスパよく続けたい人 | 継続的な習慣づくりが苦手な人 |

青竹踏みは、足裏の刺激によって血行促進やリラックス効果が期待できる健康アイテムです。

- 特に足の冷えや姿勢の悪さが気になる人、運動習慣が作りにくい人にとって、手軽に取り入れやすい健康習慣として人気があります。

- 一方で、足裏に傷がある人や強い刺激に敏感な人には向いていない場合もあります。

日々の生活スタイルや体の状態に応じて、適切に取り入れることが大切です。

ふきだし(シナモン):

その他、**青竹踏みには足裏への刺激が強いため、神経障害や糖尿病などで感覚が鈍くなっている方には使用を控えるよう推奨されます。**以上のことを踏まえて購入を検討しましょう!

シナモン

シナモンその他、青竹踏みには足裏への刺激が強いため、神経障害や糖尿病などで感覚が鈍くなっている方には使用を控えるよう推奨されます。

以上のことを踏まえて購入を検討しましょう!

青竹踏みで失敗しないための方法や注意点!?

青竹踏みは手軽に始められる健康習慣ですが、正しい方法を知らずに始めると、かえって逆効果になることもあります。

ここでは、実践前に知っておきたい注意点やコツをご紹介します。

- 無理せず短時間から始める

- 痛みがあればすぐ中止する

- 滑らない環境を整える

- 継続するための仕組みを作る

- 靴下を使って刺激を調整する

無理をしない、心地よさを大切に

最初から長時間行うのではなく、1~2分から始め、徐々に体を慣らすのがポイントです。

もし足裏に強い痛みを感じたらすぐに中止し、無理をせず継続できるペースを探しましょう。

健康法とはいえ、合わないと感じた場合は別の方法を検討するのも一つの選択肢です。

安全な場所・姿勢で行うことが大切

フローリングで行う場合は滑り止めマットを敷いたり、壁や椅子に手を添えたりすると、転倒防止につながります。

特に高齢者やバランスに不安がある方は、椅子に座ったまま足裏だけを乗せて使用するなど、工夫して安全を確保しましょう。

続けるコツは“無理なく気軽に

例えば、歯磨き後やテレビを見ながらなど、日常の中に組み込むことで、自然に習慣化できます。

また、足裏が敏感な方は靴下を履いて刺激を和らげるなど、心地よさを重視した工夫も効果的です。

青竹踏みの正しい使い方やバリエーションを紹介しています。

動画内容のまとめ

竹踏みは姿勢や体重のかけ方で効果が変わり、むくみ・体幹・柔軟性のサポートにもつながります。

| 活用法 | 内容・効果 |

|---|---|

| 基本の踏み方 | 竹に乗るだけでも足裏が刺激され、汗をかくほど体が温まりやすくなる |

| 踏み方の工夫①(体重移動) | 横向き・片足で乗ると、体幹が使われ姿勢改善の補助に |

| 踏み方の工夫② (かかとを付ける) | ふくらはぎがよく伸び、ポンプ機能が促進→むくみ対策に |

| つま先・かかとを浮かせて乗る | お腹の筋肉を使う体幹トレーニングにも活用可能 |

| 長い竹踏みでの歩行 | ゆっくり歩くことで、足裏全体を刺激しながら筋力や柔軟性のトレーニングができる |

注意点・おすすめ情報

無理に強く踏まず、バランスを保ちながら短時間から始めるのがおすすめです。

毎日のちょっとした時間に取り入れると、足元から体が温まりやすくなります。

ハクブン

ハクブン青竹踏みって毎日しないとダメ?

シナモン

シナモン毎日でなくても大丈夫。

自分のペースで心地よく続けるのがコツですよ。

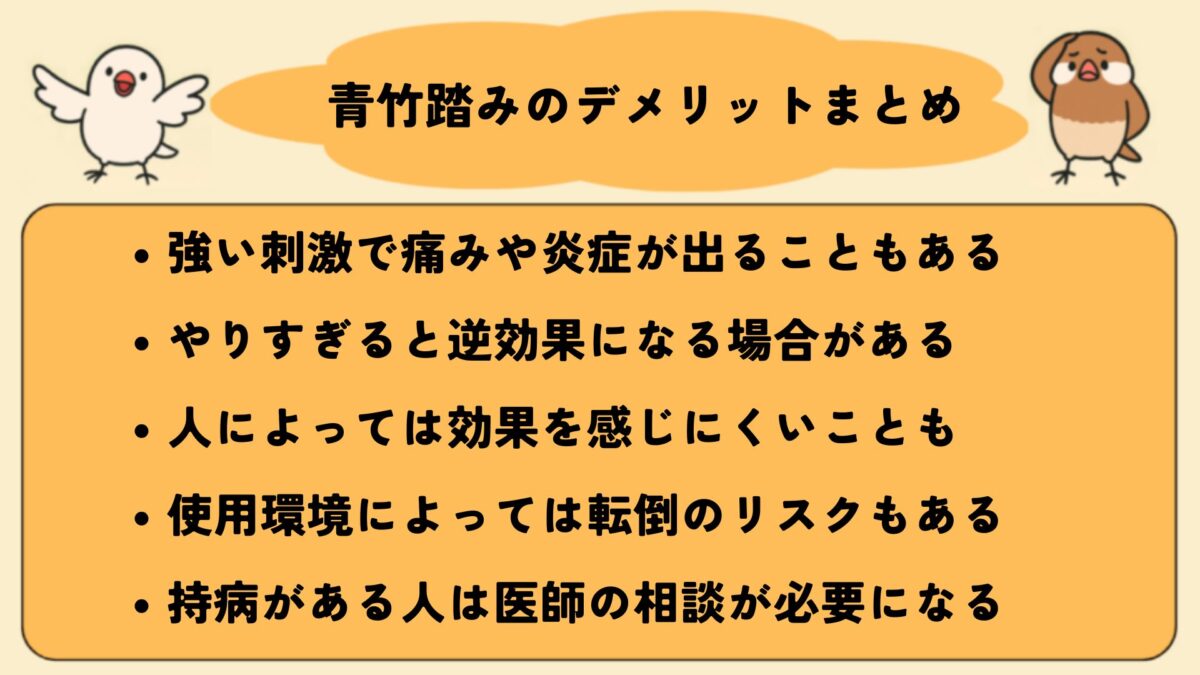

まとめ|青竹踏みに入らない7つのデメリット

今回は青竹踏みのデメリットについての情報を中心に、調査した内容をお伝えいたしました。

青竹踏みは簡単で身近な健康法ですが、思わぬリスクや注意点も潜んでいます。

正しく理解し、自分に合った方法で取り入れることが大切です。

青竹踏みのメリットを活かすためにも、今回ご紹介したデメリットや対策を参考に、安全かつ無理のない範囲で取り入れてみてくださいね。

関連する質問

最後に、青竹踏みについて、よく検索されている関連する質問と回答を紹介します。

青竹踏みは足裏を強く刺激するため、足裏に傷や炎症がある人は悪化の恐れがあり、注意が必要です。

青竹踏みは足裏を刺激し、気分転換やリラックス、足の疲れの軽減などに役立つとされています。

青竹踏みを毎日続けた人の声として、足の疲れが軽くなったり、気分がすっきりしたという感想があります。

青竹踏みは1回5〜10分程度が目安とされ、無理のない範囲で毎日続けるのがよいとされています。

青竹踏みは毎日無理のない範囲で行うと習慣化しやすく、足裏のリフレッシュや気分転換に役立ちます。