お悩みポイント!

蜜蝋ワックスは、ミツバチの巣から採取される天然素材のワックスで、木材に優しい艶と保護を与えます。

蜜蝋ワックスのデメリットとして、ベタつきやすい、紫外線に弱いがあります。

そのため、表面がサラッとしていてほしい人、屋外で使いたい人には、蜜蝋ワックスはおすすめできません。

また、蜜蝋ワックスのメリットとして、安全性が高い、木材の風合いを生かせるということがあります。

今回は、蜜蝋ワックスのデメリットを中心にメリットや、おすすめする人・おすすめしない人も調査しました。

さらに、「ダイソーで買えるの?」という疑問を解決し、他社製品との比較も紹介。

加えて、自作の方法や正しい塗り方、おすすめの商品もまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 蜜蝋ワックスから分かるデメリットとその対策

- 蜜蝋ワックスから得られる本当のメリット

- 蜜蝋ワックスをおすすめする人・おすすめしない人

- 蜜蝋ワックスの選び方や購入先

- 蜜蝋ワックスの自作方法と失敗しない使い方

- 蜜蝋ワックスのおすすめ商品

おすすめの蜜蝋ワックス

みつろうクリーム 木工用 60g

みつろうクリーム 木工用 60gは、天然成分を使った安心の木工用ワックスです。

柔らかいクリーム状で伸びが良く、少量でも均一に塗れるので初心者でも扱いやすいのが特徴。

木の風合いを活かしながら自然なツヤと撥水効果を与えます。

家具や小物のお手入れを簡単に始めたい方におすすめです。

Briwax[ブライワックス] オリジナル ワックス (400ml)

Briwax オリジナルワックス(400ml)は、木材に深みのあるツヤとアンティーク風の風合いを与える人気ワックスです。

豊富なカラーラインナップが揃い、家具や小物を好みの雰囲気に仕上げられるのが魅力。

自然な質感を活かしつつ色味を加えたい方、アンティーク調のインテリアを楽しみたい方におすすめです。

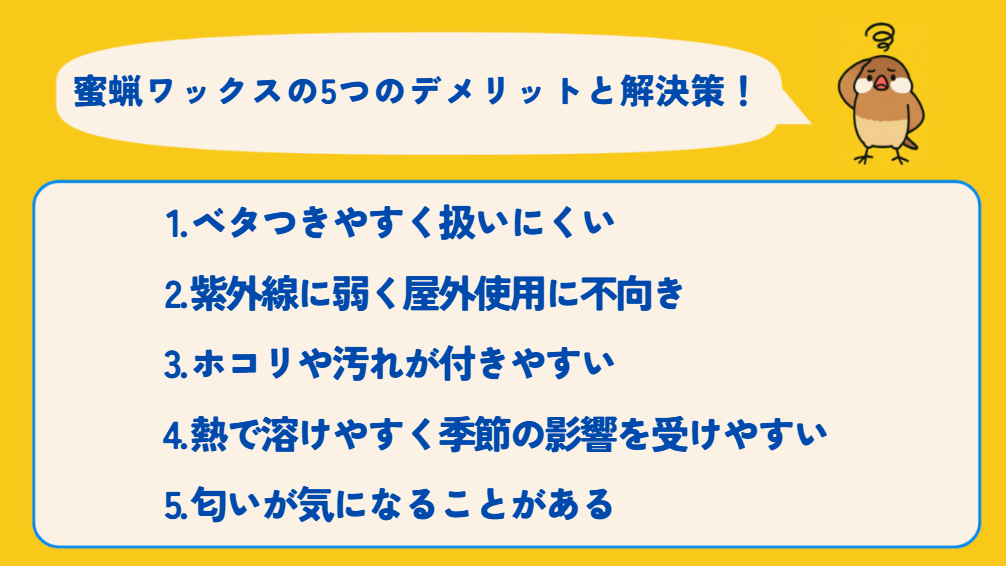

蜜蝋ワックスの5つのデメリットと解決策!

早速、蜜蝋ワックスについて、デメリットと解決策を紹介します。

ベタつきやすく扱いにくい

蜜蝋ワックスは自然素材で安全性が高い反面、乾燥に時間がかかるため、使用後にベタつきが残ることがあります。

とくに厚く塗りすぎたり、適切な拭き取りがされていない場合、手や衣類に付着して不快に感じることもあるでしょう。

乾燥時間を待てない方や、さっと使いたい方にとっては不便に感じやすいかもしれません。

家具の表面がべたついてホコリが付着しやすくなる点も、使い勝手の悪さにつながる要因です。

解決策はある?

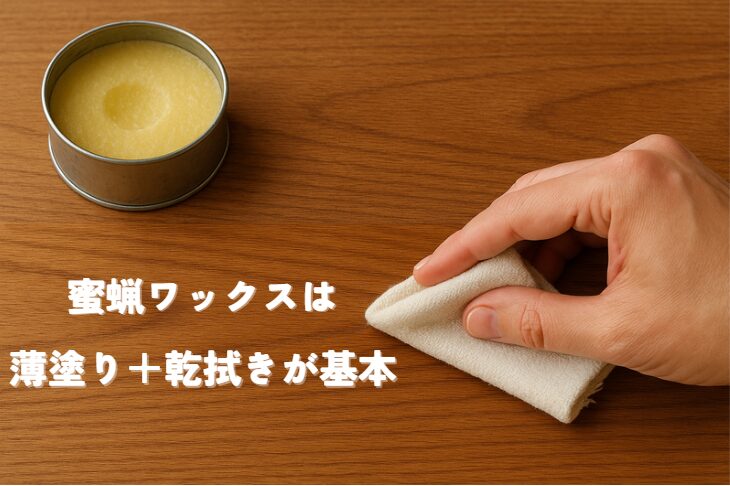

蜜蝋ワックスを使う際は、できるだけ薄く塗ることを意識し、仕上げにしっかり拭き取ることでベタつきを軽減できます。

塗布後に乾いた布で磨くように拭くと、余分なワックスが取り除かれ、表面も滑らかになります。

気温が低いとワックスが固まりやすいため、少し温めて柔らかくすると均一に塗りやすくなりますよ。

塗布後は乾燥時間を十分に確保することで、ベタつきのストレスを最小限に抑えることができます。

蜜蝋ワックスの乾燥時間は、環境や塗布量によって異なりますが、目安として半日~1日程度を確保すると安心です。

主な目安をまとめると

- 家具や床など使用頻度が高い場所:24時間程度乾燥させると安心

- 薄く塗った場合:数時間で乾燥しやすい

- 広範囲・厚めに塗った場合:一晩(12時間以上)置くのが理想

以上から蜜蝋ワックスは、

- ベタつくため扱いにくい

- 薄く塗って拭き取れば快適

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン蜜蝋ワックスって使ってみたいけど、手についたりベタベタしそうで少し不安なのよね…本当に大丈夫?

シナモン

シナモン適切な量で薄く塗り、乾いた布で丁寧に拭き取れば、表面のベタつきは大幅に軽減できます。

乾燥時間を確保するのもポイントですよ。

初心者におすすめの扱いやすい蜜蝋ワックス

みつろうクリーム 木工用 60g

国産 天然みつろうクリーム 木工用は、柔らかいクリーム状で伸びが良く、塗りやすさに優れた蜜蝋ワックスです。

ムラになりにくいので、初心者でも安心して木製家具や小物のお手入れに使えます。

天然素材のみを使用しているため、安全性を重視したい方にもおすすめです。

無垢材やおもちゃなど幅広く活用でき、自然なツヤと撥水効果を与えて木の美しさを保ちます。

ただし厚塗りするとベタつきの原因になるため、薄く均一に伸ばし乾拭きで仕上げるのがポイントです。

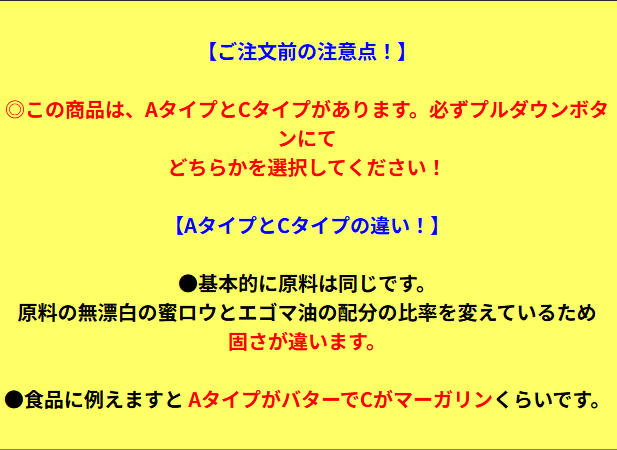

蜜ろうワックス 【100g】家具用

蜜ろうワックス(100g)家具用は、天然原料のみを使った安心のワックスです。

無塗装や無垢材の木製品に塗ると、自然なツヤと撥水効果を与え、汚れからも保護してくれます。

通常タイプとソフトタイプが選べるため、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

布に少量をとって薄く伸ばし、最後に乾拭きするだけで簡単に仕上げられるので、初めて木製品のお手入れをする方にもおすすめ。

ただし厚塗りはムラやベタつきの原因になるため注意が必要です。

>届いたらすぐ使えるセット品とお得な大容量タイプ<

下処理用の紙ペーパーと刷り込みに便利なタオルがセットになってます!

500gのお得な大容量サイズ

>床用もあります<

100gのお試しサイズ

500gのお得な大容量サイズ

紫外線に弱く屋外使用に不向き

蜜蝋ワックスは天然素材のため、紫外線に対する耐性がそれほど高くありません。

直射日光が当たる場所に使用すると、酸化が早まって変色したり、保護効果が薄れたりすることがあります。

特に屋外家具やウッドデッキなどには不向きで、数週間で劣化が目立つことになる可能性もあります。

せっかく手間をかけて塗ったのにすぐ落ちてしまった、という声もあるため、設置場所や使用環境には注意が必要です。

木材や皮製品に使用するワックスには蜜蝋ワックス以外にもいくつか種類があります。

- オイルワックス

- ウレタンワックス

- カルナバワックス

- シリコンワックス

- ラッカーワックス

ワックスの特徴とおすすめ用途 比較表

| ワックスの種類 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 蜜蝋ワックス | 自然由来でやさしい香りが特徴。 木の呼吸を妨げず、ほどよいツヤと保湿効果があります。 | 木製家具、まな板、おもちゃなどナチュラル志向に◎ |

| オイルワックス | 木にスッと染み込み、木目をきれいに引き立ててくれます。 仕上がりが自然で手軽に使えます。 | 無垢材のテーブルや椅子など風合いを大切にしたい場面 |

| ウレタンワックス | 表面に膜を作って水やキズから守ってくれます。 ツヤも出やすく、長持ちするのが特徴です。 | 床、ドア、頻繁に触れる家具など使用頻度が高い場所 |

| カルナバワックス | ツヤ出しが得意で、ピカッと仕上げたいときにぴったり。 植物由来なので比較的安心です。 | 木製の棚やインテリア雑貨など見た目を美しくしたい物 |

| シリコンワックス | 撥水性が高く、サラッとした仕上がりに。 サッと塗れてお手入れも簡単です。 | ベランダ家具、屋外用ベンチ、自転車などに便利 |

| ラッカーワックス | 速く乾いて、カチッとしたツヤが出ます。 少し上級者向けですが、美しい光沢が得られます。 | 楽器、木彫り作品、ツヤ重視の木工製品におすすめ |

解決策はある?

蜜蝋ワックスは屋内環境でこそ本領を発揮します。

日光が直接当たらない場所に使用すれば、長期間美しい状態を保てます。

もし屋外で使いたい場合は、蜜蝋ワックスの上にUVカット効果のあるトップコートを塗ることで、ある程度の保護が可能です。

また、日陰で使う・布などで覆うなどの工夫も劣化防止に効果的ですよ。

用途をきちんと選ぶことが、長持ちのコツです。

以上から蜜蝋ワックスは、

- 紫外線に弱く屋外には不向き

- 屋内中心なら劣化を防げる

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブンベランダの木製ラックに蜜蝋ワックスを使いたいけど、やっぱり外は無理なのかしら…?

シナモン

シナモン屋外では紫外線で劣化が早まるため不向きですが、日陰で使用するかUVカット剤を併用すれば一定の保護効果が期待できますよ。

おすすめのUVカット効果のあるトップコート

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

ターナー色彩 ミルクペイント トップコートクリア 450mlは、蜜蝋ワックスを屋外で使いたい方におすすめの保護用トップコートです。

UVカット効果があり、紫外線による色あせや劣化を防ぎながら木材を保護します。

水性で扱いやすく、乾くと透明になるため仕上がりを損なわないのも魅力。

家具や木製雑貨を外で使いたい方に最適です。

ただし蜜蝋ワックスの油分が残った状態では密着しにくいため、十分に乾燥させてから重ね塗りするのがポイントです。

GSIクレオス Mr.トップコート 水性プレミアムトップコート スプレー 光沢 88ml

GSIクレオス Mr.トップコート 水性プレミアムトップコート スプレー 光沢 88mlは、UVカット効果を備えた透明トップコートです。

蜜蝋ワックスは紫外線に弱く屋外使用に不向きですが、本品を重ね塗りすることである程度の保護が可能になります。

スプレータイプで手軽に吹き付けられ、木目の自然な風合いを残したまま艶を与えられるのが特徴です。

屋外家具や小物を日差しから守りたい初心者にもおすすめですが、本格的な耐候性は屋外専用塗料に劣るため、定期的な塗り直しが必要です。

ホコリや汚れが付きやすい

蜜蝋ワックスは油分を含むため、塗布後の表面がわずかに粘着性を帯びることがあります。

乾燥後もサラサラにはなりにくく、空気中のホコリやペットの毛などが付きやすいという声があります。

特に棚やテーブルなど、よく手が触れる箇所では汚れが目立つようになり、こまめなお手入れが必要です。

掃除が手間に感じる方には、この点が気になるかもしれません。

解決策はある?

蜜蝋ワックスの塗布後は、乾いた布で表面をよく磨くことで、余分な油分を除去できます。

定期的にホコリを拭き取る習慣をつければ、美しい艶を長く保つことができます。

さらに、ホコリが付きにくい加工の布やマイクロファイバーを使うのも効果的ですよ。

丁寧なメンテナンスを行うことで、蜜蝋ワックス特有の風合いを維持しながら、清潔な状態を保ちやすくなります。

以上から蜜蠟ワックスは、

- 汚れが付きやすく掃除が必要

- 乾拭きと手入れで清潔に保てる

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン小さい子どもがいるからホコリが気になるの。

蜜蝋ワックスって汚れやすいのかしら?

シナモン

シナモン蜜蝋ワックスはホコリがつきやすい傾向にありますが、定期的な乾拭きと磨きで美しい状態を維持できますよ。

熱で溶けやすく季節の影響を受けやすい

蜜蝋ワックスは30度を超えると徐々に柔らかくなり、炎天下や暖房の近くではべたついたり、流れ出したりすることがあります。

逆に冬は固くなりすぎて塗りにくいという問題が発生します。

季節によって状態が変化しやすいため、保管方法や使用タイミングには気を配る必要があります。

気温の高低が激しい場所での使用や保管には不向きで、家庭内の管理環境を整える手間がかかる場合があるでしょう。

解決策はある?

蜜蝋ワックスは温度に敏感な素材なので、保管は室温が安定した場所がおすすめです。

夏場は冷暗所、冬場は使用前に少し温めて柔らかくすることで、使いやすさが向上します。

また、塗布時には室温や木材の温度にも注意を払い、必要に応じて布で温めると塗りやすくなるのでおすすめですよ。

気温に合わせた使い方を意識すれば、季節による使いづらさも軽減できます。

動画の内容まとめ

みつろうクリームで木や革を自然に保護し、撥水・防汚効果を高める方法を解説しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商品名 | みつろうクリーム |

| 原材料 | 蜜蝋(ミツバチの巣由来)+植物油 |

| 主な用途 | 無塗装の木材・本革製品の保護とメンテナンス |

| 主な効果 | 撥水、防カビ、防汚、防腐、自然なツヤ、色合いの深まり |

| 使用例 | 斧の柄、革カバーなど |

作業手順

- 準備:清潔な布と蜜蝋クリームを用意します。

- 塗布:布に少量の蜜蝋クリームを取り、斧の柄全体に均一に塗り込みます。

- 乾燥:約8時間ほど乾燥させます。

- 仕上げ:乾いた布で余分なクリームを拭き取り、磨き上げます。

- 推奨:この工程を3回ほど繰り返すと、より高い撥水効果と美しい仕上がりが期待できます。

商品

メーカー名:みつろうクリーム 木工用 60g

注意点やおすすめ情報

使用後の布は自然発火の恐れがあるため、水で濡らして廃棄するか密閉容器で保管しましょう。

重ね塗りで効果が長持ちし、木や革の風合いもより美しくなります。

以上から蜜蠟ワックスは、

- 温度で使いにくくなる

- 温度管理で安定して使える

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン冬場に使おうとしたら固くて出てこなかったの。

どうやって使えばいいのかしら?

シナモン

シナモン蜜蝋ワックスは温度変化に敏感です。

冬は手のひらや布で温めると柔らかくなり、塗りやすくなりますよ。

匂いが気になることがある

蜜蝋ワックスには、原料由来の自然な香りが残る場合があります。

この匂いは「蜂蜜のよう」と感じる人もいれば、「少し動物っぽい」と感じる人もいて、好みが分かれるポイントです。

塗布直後は特に香りが強く感じられ、密閉された空間では気になることもあるでしょう。

時間の経過とともに和らぎますが、無臭を好む方や香りに敏感な方にとってはストレスになる可能性もあります。

解決策はある?

蜜蝋ワックスの塗布後は、風通しのよい場所で十分に換気することで、香りを早く飛ばすことができます。

また、塗布量を最小限に抑え、乾拭きでしっかり磨くことで、表面に残る匂い成分を軽減することも可能です。

最近では無香タイプや精油入りなど、香りに配慮された商品もあるため、気になる方は商品選びを工夫すると良いでしょう。

以上から蜜蠟ワックスは、

- 独特な香りが残りやすい

- 換気と商品選びで軽減可能

ということを覚えておきましょう。

ハクブン

ハクブン塗ったあと、部屋に独特なにおいが充満してちょっと辛かったのよね…

シナモン

シナモン蜜蝋ワックスは天然由来の香りが特徴です。

しっかり換気すれば和らぎますし、無香料の製品も選べますよ。

無臭タイプの蜜蝋ワックス

ターナー色彩 無臭蜜ロウワックス 容器入(10g/400g)

ターナー色彩 無臭蜜ロウワックス 400g 容器入は、天然の蜜ロウを主成分とした「無臭タイプ」のワックスで、木製家具や床に安心して使える仕上げ材です。

化学臭がないため室内作業にも適しており、木の質感を生かしたナチュラルな艶が特徴です。

小さなお子様やペットのいるご家庭、DIY愛好家におすすめです。

ただし、塗布後は乾燥時間をしっかり確保し、塗りすぎに注意すると美しい仕上がりを保てます。

動画の内容まとめ

この動画は、無臭の蜜蝋ワックスを使って木材を保護・艶出しする方法を紹介しています。

準備するもの

- 無臭蜜蝋ワックス

- ポリエステルのタオル

- 使い古した布

- サンドペーパー(180番、240番、400番など)

塗り方と手順

- 下準備

サンドペーパーで木材の表面を研磨し、滑らかにする。 - ワックスを塗布

磨き終わった木材の木くずを払い、少量のワックスをポリエステルのタオルに取り、薄く塗り広げる。 - 仕上げ

ワックスを塗った後、別の布で余分なワックスを拭き取る。

この作業を繰り返すことで、より美しく仕上がります。

注意点など

ワックスは少量で十分です。

塗りすぎるとベタつきの原因となるため注意が必要です 。

手袋の着用もおすすめします。

動画では、ワックスを塗る前後の木材の光沢が比較されており、仕上がりの良さが分かります。

>>400g

>>10g

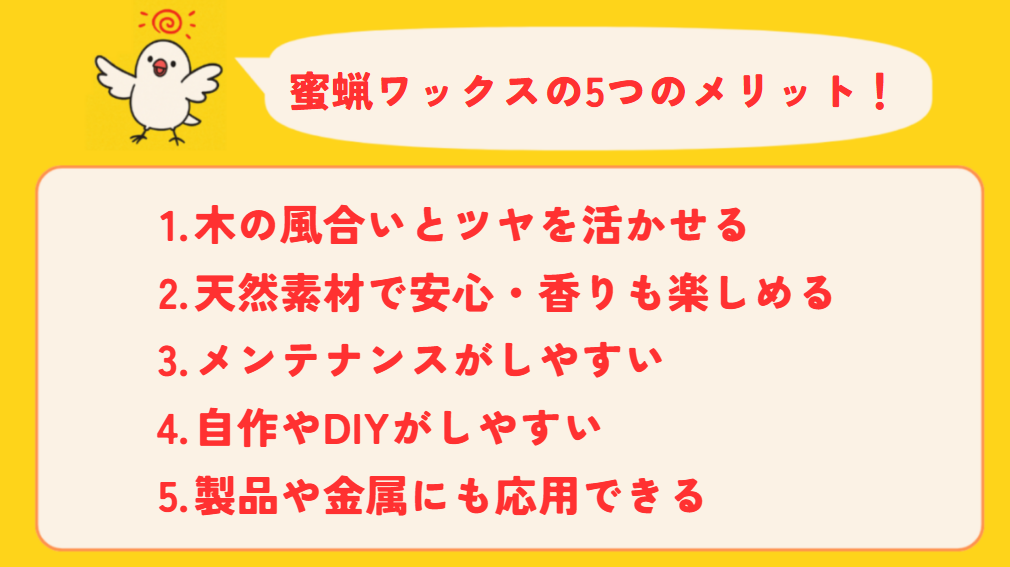

蜜蝋ワックスの5つのメリット!

蜜蝋ワックスのメリットも紹介していきます。

ハクブン

ハクブンデメリットを踏まえたうえでメリットも理解しておくと、冷静に行動できて失敗を減らすことができるわ。

木の風合いとツヤを活かせる

蜜蝋ワックスは木材表面に薄い保護膜を作り、自然な木目を引き立てながら深みのある質感を与えます。

乾燥を防いで油分を補うことで、木の寿命を延ばす効果も期待できます。

仕上がりは控えめなマット調で、派手すぎず落ち着いたツヤを出せるのが魅力です。

無垢材や集成材の家具に適しており、経年変化を楽しめる点も人気の理由です。

ハクブン

ハクブン木目がきれいに浮き出て、家具が上品に見えるのが嬉しいわ♪

天然素材で安心・香りも楽しめる

蜜蝋ワックスはミツバチ由来の天然成分で作られており、化学塗料よりも安心して使えるのが特徴です。

防腐剤や合成樹脂を含まない製品が多く、環境に配慮したい方にも人気です。

ひば油やラベンダー精油を加えたタイプは、木を保護しながらほんのり香りを楽しめます。

無香タイプもあり、においが気になる方でも快適に使用可能です。

ハクブン

ハクブン天然素材だから安心だし、ほんのり香るのが気分いいのよね♪

メンテナンスがしやすい

蜜蝋ワックスを塗布した後の木製品は、定期的な乾拭きや必要に応じた追い塗りで簡単にメンテナンスできます。

ワックス自体がしっとりとした油分を含んでいるため、時間が経ってもひび割れや剥がれが起きにくく、状態を整えるのも比較的容易です。

汚れた場合も、軽く磨くことで美しいツヤが戻りやすく、長期的に美観を保ちやすい点が魅力です。

専門的な知識や道具を必要としないので、DIY初心者にも扱いやすいアイテムです。

ハクブン

ハクブンお手入れがラクってうれしい!毎日忙しい人にもぴったりかも♪

自作やDIYがしやすい

蜜蝋ワックスは、蜜蝋と植物油さえあれば自宅でも簡単に作れるため、DIY愛好家にとても人気があります。

自分好みの香りや配合にアレンジできるため、手作りワックスのレシピも数多く紹介されています。

使う材料を選べるぶん、より安全性の高い仕上がりにすることも可能です。

市販の製品に比べてコストを抑えられる点も魅力のひとつで、趣味の延長として楽しめるのもポイントです。

初心者でも始めやすいのが嬉しいですね。

ハクブン

ハクブン自分好みに作れるっていいかも♪

節約にもなるし!

製品や金属にも応用できる

蜜蝋ワックスは、木製品だけでなく革や金属の保護・艶出しにも使えるのが魅力です。

たとえば、革製の財布やバッグに薄く塗ることで、柔らかさを保ちつつ表面を保護できます。

金属では、アイアン家具や工具のサビ止めにも役立ちますよ。

素材によって使い方を調整する必要はありますが、ひとつの製品でいろいろなメンテナンスに使えるため、持ち物のケアを効率化できる点もポイントです。

蜜蝋ワックスを使用できる素材

| 素材 | 特徴・効果 | 使用例 |

|---|---|---|

| 木材(無垢材・集成材) | 木の風合いを活かしつつ保護 | テーブル・棚 |

| 革製品 | ツヤと柔らかさを保ち、防水補助 | 革小物・カバン |

| 鉄・金属 | サビ防止効果 | 道具・取っ手 |

| 石・タイル | 優しい艶を与える | 天然石・素焼きタイル |

| 竹・籐製品 | 保湿・保護 | かご・ランチョンマット |

ハクブン

ハクブン革にも金属にも使えるなんて、コスパも高くてびっくり♪

ここまで、デメリットとメリットの紹介をしてきました。

シナモン

シナモン人によってはデメリットをメリットだと思う方もおられると思います。

あなたの感じたままのデメリットとメリットとして参考にしていただければ幸いです(^^

以下からは、おすすめする人とおすすめしない人を紹介していきます。

蜜蝋ワックスをおすすめする人とおすすめしない人の特徴5選

蜜蝋ワックスについて、おすすめする人とおすすめしない人の特徴を5つずつ紹介します。

| おすすめする人の特徴 | おすすめしない人の特徴 |

|---|---|

| 自然素材にこだわりたい人 | 光沢のある仕上がりを求める人 |

| 小さなお子さんやペットがいる家庭 | ワックスがけの手間をかけたくない人 |

| 自宅で手軽にメンテナンスしたい人 | 長期間メンテナンスせずに使いたい人 |

| インテリアにあたたかみを求める人 | アレルギーや匂いに敏感な人 |

| 複数の素材に使えるワックスを探している人 | 色移りやムラが気になる人 |

- 蜜蝋ワックスは、自然素材でできており、木製家具や革製品など幅広く使えるため、素材や仕上がりにこだわる方や、安全性を重視する家庭に向いています。

適度なツヤと温かみを与え、日常的なメンテナンスもしやすいのが魅力です。

- 一方で、強い光沢を好む方や手間をかけず長期間放置したい方、また香りや成分に敏感な方には不向きです。

仕上がりや使用頻度の特性を理解し、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

シナモン

シナモンその他、蜜蝋ワックスには「温度や湿度によって硬さや伸びが変化しやすく、使用環境によって仕上がりに差が出る」という注意点があります。

以上のことを踏まえて購入を検討しましょう!

蜜蝋ワックスはダイソーでも買える?口コミから他社製品と比較してみた

ダイソーの蜜蝋関連商品は注目されていますが、他のメーカー品とどう違うのでしょうか?

実際の口コミを交えて比較しました。

ダイソーの蜜蝋ワックスの口コミ

ダイソーの蜜蝋ワックスの口コミを集めてみました。

他にも様々な「蜜蝋」に関する投稿がありましたが、「蜜蝋ワックス」についての投稿は見つかりませんでした。

ダイソーで買えるのは蜜蝋原料!ワックスとの違い

原産国:日本

材質:ミツロウ

商品サイズ:6cm ×5cm ×0.9cm

内容量:1個入

種類:アソートなし

アロマキャンドルや蜜蝋ラップ、石鹸、リップバームなどに

ミツバチから分泌される蝋で

蜂蜜を採った後の巣を精製したものです。

ダイソーの蜜蝋について調査した結果、ワックスではなく蜜蝋の原料ということが分かりました。

では、原料とワックスにはどのような違いがあるでしょうか?

蜜蝋原料とワックスの違い

- 蜜蝋原料:ミツバチが作る天然素材。粒状やブロック状で販売され、手作りに利用。

- 蜜蝋ワックス:蜜蝋とオイルを混ぜ合わせて加工済み。家具や床にそのまま塗れる。

蜜蝋原料

蜜蝋ワックス

ハクブン

ハクブンダイソーで買えるのは原料だから、すぐに塗れるワックスとは違うんだね!

どんな人におすすめ?用途別の選び方

蜜蝋原料が向いている人

- 手作りでオリジナルの配合を楽しみたい

- 香りやオイルを自分で選びたい

完成品ワックスが向いている人

- すぐに家具や床に使いたい

- 手間をかけずに仕上げたい

ハクブン

ハクブン手作り派か手軽派かで選ぶと、失敗しにくいよ!

蜜蝋ワックスを買うならホームセンターやECサイトがおすすめ

- ホームセンター

家具用・床用など種類が豊富。

実物を見て選べる。 - ECサイト

口コミや成分比較がしやすく、大容量や海外製品も手に入る。

- 価格面:少量なら1,000円前後、大容量なら割安で購入可能。

シナモン

シナモン蜜蝋ワックスはホームセンターに売っているという声があるなか、売ってなかったのでECサイトを利用する人の声が多いです。

商品が決まっている方は、ECサイトを利用した方がいいかも知れないですね。

おすすめの蜜蝋ワックス大容量タイプと海外製品

未晒し蜜ロウワックス 1リットル缶

未晒し蜜ロウワックス 1リットル缶は、天然成分で作られた大容量タイプのワックスです。

木の風合いを生かしながら保護でき、床や家具など広い面積にもたっぷり使えるのが魅力。

自然素材を使いたい方や、定期的に木製品のメンテナンスを行いたい方にぴったりです。

ECサイトでは大容量タイプも購入できるため、コスパ良く長く使いたい人におすすめ。

ただし厚塗りはベタつきやムラの原因になるため、薄く均一に伸ばして乾拭きで仕上げるのがポイントです。

Briwax[ブライワックス] オリジナル ワックス (400ml)

Briwax(ブライワックス)オリジナルワックス 400mlは、イギリス発の人気木工用ワックスです。

天然蜜蝋とカルナバ蝋を配合し、木材に深みのあるツヤとアンティーク風の風合いを与えます。

ECサイトなら豊富なカラーラインナップや大容量タイプも入手可能で、家具やフローリングのリメイクに最適です。

海外製ならではの発色を楽しみたい方や、広い面を仕上げたいDIY愛好家におすすめ。

ただし着色タイプは色ムラが出やすいため、目立たない場所で試すと安心です。

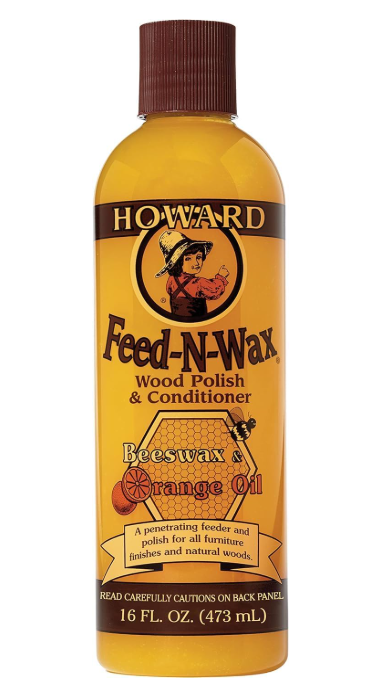

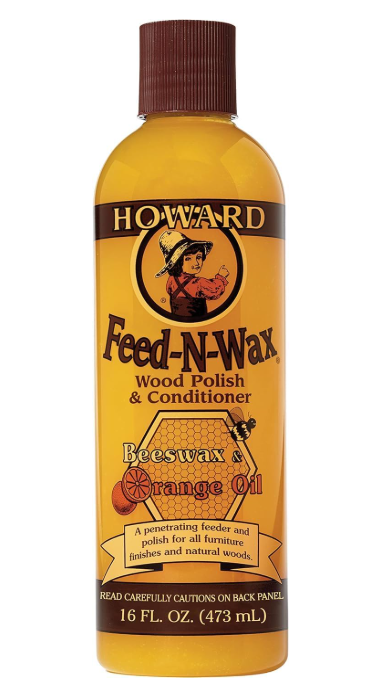

HOWARD Feed-N-Wax FW0016 16oz ハワード フィーデンワックス 473ml

ハワード フィーデンワックス(473ml)は、海外でも人気の大容量蜜蝋ワックスです。

蜜蝋とオレンジオイルを配合しており、木製家具に自然なツヤと潤いを与え、乾燥やひび割れを防ぎます。

ECサイトなら口コミや使用例が豊富で比較しやすく、輸入品も手軽に購入可能。

広い面積をケアしたい方や、香りを楽しみながらメンテナンスしたい方におすすめです。

ただし柑橘系の香りが強めなため、好みが分かれる点や塗りすぎによるベタつきには注意が必要です。

ハクブン

ハクブン使う量や目的に合わせて、お店とネットを上手に使い分けよう!

蜜蝋ワックスは自作できる!簡単な作り方や失敗しない使い方

実は蜜蝋ワックスは、身近な材料を使って自宅で手作りできます。

簡単な手順と、失敗しないためのコツをあわせてご紹介します。

基本材料と手作りの簡単な作り方

必要なのは「蜜蝋」「キャリアオイル」「保存容器」の3つ。

- 蜜蝋:粒状やブロック状で販売

- キャリアオイル:ホホバ油、オリーブ油など

- 容器:ガラス瓶やアルミ缶が便利

作り方は3ステップ!

動画の内容まとめ

日本ミツバチの蜜蝋と亜麻仁油を混ぜて作る蜜蝋ワックスの作り方と、革製品や木製品への活用法を紹介しています。

蜜蝋ワックスの作り方

- 材料

日本ミツバチの蜜蝋(約50g)、亜麻仁油(約275g)、はかり、ブラン、湯煎用鍋、コンロ - 手順

- 鍋に湯を沸かし、湯煎の準備をします。

- 蜜蝋と亜麻仁油を重量比で1:5.5の割合で混ぜます。

- 温まった湯煎に亜麻仁油を入れ、その中に蜜蝋を加えて溶かします。

- 蜜蝋が完全に溶けたら火からおろし、容器に流し込んで冷やし固めます 。

蜜蝋ワックスの活用法

| 対象 | 効果 | 使用頻度 |

| 革製品 | 汚れを落とし、ツヤを出し、革を長持ちさせる | 2〜3ヶ月に一度 |

| 木製品 | ツヤを出し、水を弾く効果がある | - |

商品やサービスの詳細

動画の終盤で、「九州みつばち工房」が日本ミツバチの養蜂グッズの販売や、養蜂の仕方、採蜜などのワークショップを開催していることが紹介されています 。

養蜂に関する相談も受け付けているとのことです。

注意点やおすすめの情報

蜜蝋ワックスは、革製品や木製品に塗ることで保護効果とツヤ出し効果が得られます。

天然素材なので安心して使え、手作りの楽しさも味わえます。

なお、熱湯を扱う際は火傷に注意し、換気をしながら作業を行ってください。

手作りにおすすめの蜜蝋原料

国産 みつろう 100g

国産みつろう100gは、天然由来の安心素材で蜜蝋ワックス作りに最適な商品です。

家具や木製小物のお手入れ用ワックスを、自分好みのオイルと合わせて簡単に手作りできます。

国産原料なので品質面でも安心感があり、ナチュラル志向の方やDIYが好きな方におすすめです。

保存性も高く、少量ずつ加工して使えるため初心者にも扱いやすいのが魅力。

ただし未精製タイプは独特の香りや色味が残る場合があるため、用途に合わせて精製・未精製を選ぶと安心です。

フラット・クラフト アマニ油(360g)

フラット・クラフト アマニ油(360g)は、手作り蜜蝋ワックスのオイル材料としておすすめできる商品です。

アマニ油は乾性油のため、塗布後にしっかりと固まり、木材の保護やツヤ出しに適しています。

メリットは、自然素材で扱いやすく、仕上がりが滑らかになること。

おすすめの人は、天然素材でナチュラルな仕上げを求める方やDIYで家具を長持ちさせたい方です。

注意点として、酸化しやすいため保存は冷暗所で行い、開封後は早めに使い切ることが大切です。

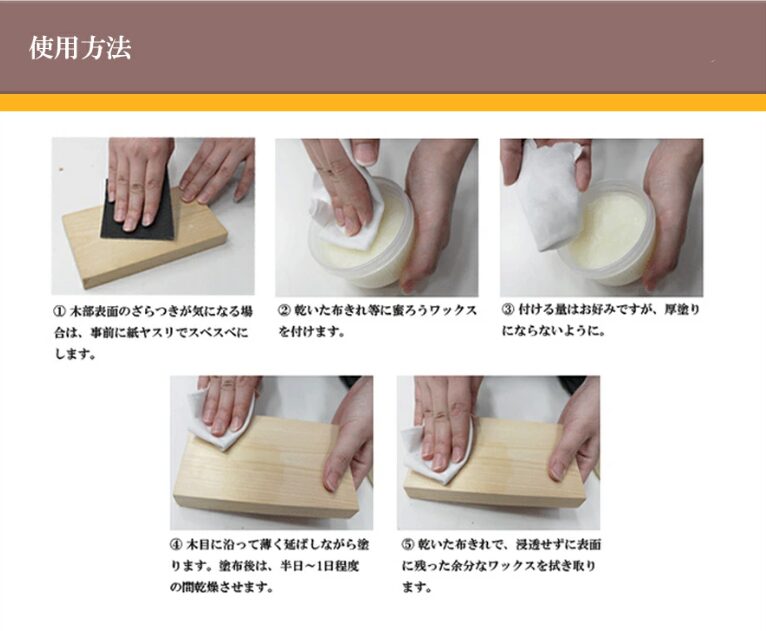

失敗しない塗り方は「薄く均一に伸ばす+乾拭き」

失敗を防ぐには次のポイントを意識しましょう。

失敗しない塗り方 3ステップ

柔らかい布で乾拭きする。

ホコリや油汚れが残っているとムラやベタつきの原因になります。

厚塗り厳禁!ワックスはほんの少しで十分。

布に薄くなじませてから木に塗る。

厚塗りは避け、木目に沿ってスーッと均一に伸ばすことでムラを防ぐことができる。

塗布後は乾いた布で磨き、余分な油分を取り除いて自然なツヤを出す。

半日〜1日ほど時間をおいて乾かすと落ち着いたツヤが出ます。

シナモン

シナモンワックスも含めて塗装の工程は前処理と後処理で仕上がりに差が出ます。

計画的に焦らずゆっくり時間をかけて丁寧に作業しましょう!

初心者でも簡単!

無垢材の床に蜜蝋ワックスを塗る方法を、準備から仕上げまで分かりやすく解説

動画の内容まとめ

この動画では、無垢の床材に蜜蝋ワックスを塗る手順を、以下の通り紹介しています。

準備

- 掃除と養生

ワックスを塗る前に床をきれいに掃除し、壁や巾木が汚れないようにマスキングテープで保護します。 - 必要な材料

- 蜜蝋ワックス

- スプーン

- スポンジ

- ウエス

塗り方

- 蜜蝋ワックスをスプーンで小さじ1杯すくう。

- スポンジにワックスをまんべんなく広げる。

- 一度に塗る目安は約0.5㎡。

- 部屋の奥から手前に向かって、薄く塗り広げる。スポンジは強く押し付けないのがポイント。

- 塗り終わったら、余分なワックスをウエスでしっかりと拭き取る。

仕上げ

- 乾燥

全ての作業が終わったら、半日〜1日程度乾燥させて完了です。

商品・サービス情報

メーカー名:未晒し蜜ロウワックス 1リットル缶

注意点・おすすめ情報

蜜蝋ワックスは薄く均一に塗ることが重要で、塗りすぎるとベタつきの原因になります。

乾燥時間は半日から1日程度と長めにとることで、より良い仕上がりになります。

蜜蝋ワックスのおすすめ商品

記事作成にあたり、参考にした商品やおすすめの商品を紹介します。

蜜蝋ワックスのデメリットやメリットで共感した方は参考にしてください。

ハクブン

ハクブン気になったら、ぜひ試してみてね。

みつろうクリーム 木工用 60g

このような方におすすめ

- 木製家具や小物の自然な風合いを大切にしたい方

- 初めて蜜蝋ワックスを試してみたい方

- 小容量で気軽に使いたい方

- 化学成分を避けたい方

みつろうクリーム 木工用 60g は、天然の蜜蝋を主成分とした木工用ワックスです。

家具や小物に塗布することで自然な艶を与え、木材をやさしく保護します。

- メリットは、天然素材由来で安心して使える点です。

木の風合いを活かしながら艶と撥水性をプラスでき、初心者でも扱いやすい容量で気軽に試せるのも魅力です。

- デメリットとして、大容量タイプに比べるとコスパが劣る点があります。

広い面積の家具やフローリングなどに使用するとすぐに使い切ってしまい、継続利用には物足りなく感じることもあります。

注意点

使用前に必ず目立たない部分で試すことが大切です。

木材の種類によっては色合いや仕上がりが異なる場合があります。

また、厚塗りするとムラやベタつきの原因になるため、少量を薄く伸ばし乾拭きで仕上げてください。

未晒し蜜ロウワックス 1リットル缶

このような方におすすめ

- 広い面積の家具や床をメンテナンスしたい方

- 繰り返し使いたい方

- 自然素材で安心して使いたい方

未晒し蜜ロウワックス 1リットル缶は、天然素材を使用した大容量タイプの木工用ワックスで、家具や床に自然な艶と保護を与えます。

- メリットは、大容量なので広い面積の施工や長期間の使用に向き、コストパフォーマンスに優れている点です。

自然な風合いを活かしつつ木材を保護できます。

- デメリットとして、1リットル缶はサイズが大きいため、保管スペースが必要で、初めての方には扱いきれない場合があります。

注意点

使用する際は、必ず布に少量を取り薄く塗り広げ、乾拭きで仕上げてください。

厚塗りはベタつきやムラの原因となるため注意が必要です。

>少量の100mlタイプ<

Briwax[ブライワックス] オリジナル ワックス (400ml)

このような方におすすめ

- アンティーク風や重厚感のある仕上がりを求める方

- 豊富なカラーバリエーションで色選びを楽しみたい方

- 広い面積や家具のメンテナンスに大容量を使いたい方

- 木の質感を活かしながらツヤを出したい方

Briwax[ブライワックス] オリジナル ワックス (400ml) は、木材の保護と着色を同時に行える海外製ワックスです。豊富なカラーラインナップと大容量サイズで、家具や建具の仕上げに広く利用されています。

- メリットは、カラー展開が15色と豊富で、木材の色合いやインテリアに合わせて選べる点です。

400mlの大容量でコスパが高く、塗装と艶出しを同時に楽しめるのも魅力です。

- デメリットとして、色付きワックスは下地の木の色によって発色が変わるため、仕上がりがイメージと異なる場合があります。

また、海外製のため独特のにおいが気になる方もいます。

注意点

使用前に必ず目立たない場所で試すことが大切です。

厚塗りするとムラや乾燥不良の原因になるため、布に少量を取り薄く伸ばし、最後に乾拭きで仕上げるときれいに仕上がります。

HOWARD Feed-N-Wax FW0016 16oz ハワード フィーデンワックス 473ml

このような方におすすめ

- 木製家具やアンティーク家具を長く大切にしたい方

- 自然なツヤとしっとり感を求める方

- 大容量でコスパの良いワックスを探している方

- 初心者でも扱いやすい製品を使いたい方

ハワード フィーデンワックス 473mlは、蜜蝋とオレンジオイルを配合したアメリカ製の木材用ワックスです。

木の風合いを保ちつつ潤いを与え、自然なツヤを引き出す製品です。

- メリットは、木材に潤いを与えて乾燥を防ぎ、自然なツヤを長時間キープできる点です。

オレンジオイル配合で香りが爽やかで、初心者でも塗りやすく家具や楽器など幅広い木製品に活用できます。

- デメリットとして、塗りすぎるとベタつきが残ることがあります。

また、オイル成分が含まれているため、吸水性のない素材や光沢塗装された家具には効果を発揮しにくい場合があります。

注意点

使用する際は必ず布に少量を取り、薄く均一に塗布してから乾拭きしてください。

直射日光や高温多湿を避けて保管することも大切です。

初めて使う場合は目立たない場所で試してからの使用をおすすめします。

国産 みつろう 100g

このような方におすすめ

- 手作りで蜜蝋ワックスを作りたい方

- 天然素材で家具や小物をケアしたい方

- 国産原料に安心感を求める方

- 少量から試したい初心者の方

国産 みつろう 100g は、天然素材を使用した安心の国産蜜蝋です。

家具や木製小物のケア用ワックスを自分で手作りでき、自然派志向の方やDIY初心者にも扱いやすいサイズです。

- メリットは、国産原料ならではの安心感と品質の安定性です。

少量サイズなので使い切りやすく、オイルと混ぜて簡単にワックスが作れるため、初めてのDIYにも最適です。

- デメリットとして、未精製タイプは独特の香りや色味が残ることがあります。

また、100gは少量のため大きな家具や床など広範囲に使用する場合には、やや物足りないと感じることがあります。

注意点

使用する際は、溶かすときに火力を強くしすぎないよう注意が必要です。

高温で加熱すると品質が変化する恐れがあります。

密閉容器に入れて直射日光や高温多湿を避けて保管することで、長く安心して使えます。

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット)

このような方におすすめ

- 蜜蝋ワックスを屋外で使いたい方

- 木製家具や小物を日差しから守りたい方

- 木の風合いを活かしながら長持ちさせたい方

- 水性で扱いやすいトップコートを探している方

ミルクペイント トップコートクリア(UVカット) は、紫外線による色あせや劣化を防ぎながら木材を保護する水性トップコートです。

蜜蝋ワックスの上から塗布でき、仕上がりを損なわず透明にコーティングできます。

- メリットは、UVカット効果により屋外での色あせや劣化を軽減できる点です。

水性なので扱いやすく、乾くと透明になるため木の自然な風合いを残せます。

家具や雑貨の保護にも幅広く活用できます。

- デメリットとして、屋外の強い日差しや雨風に長期間さらされる場合は、効果が徐々に弱まる可能性があります。また蜜蝋ワックスの油分が残った状態では密着が悪くなるため、仕上がりにムラが出る場合があります。

注意点

使用時は蜜蝋ワックスを十分に乾燥させてから塗布してください。

厚塗りではなく薄く均一に重ねるのがポイントです。

屋外で使用する場合は、定期的なメンテナンスとして再塗布することで、保護効果を長く維持できます。

蜜蝋ワックスに関連する質問

最後に、蜜蝋ワックスについて、よく検索されている関連する質問と回答を紹介します。

自然由来で安心して使える一方、乾燥に時間がかかる・熱に弱いなどの特徴があります。

ミツロウはベタつきやすく、気温により硬さが変わる点や、乾燥に時間がかかる点がデメリットです。

蜜蝋ワックスは木製家具の艶出しや保護、革製品のケア、布の防水加工などに使われます。

蜜蝋ワックスは適切に保管すれば2〜3年ほど品質を保ち、使用後の効果も半年〜1年程度持続します。

蜜蝋は湿気や直射日光を避けて保管すれば劣化しにくいですが、長期間放置すると変色や硬化することがあります。